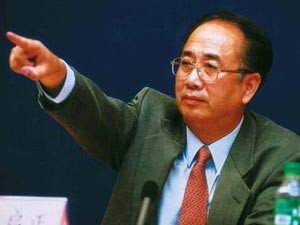

赵启正在新闻发布会上接受记者提问

3月2日下午4时40分,全国政协十一届五次会议大会发言人赵启正离开会场后,发言席上他刚刚用过的铅笔、写有他名字的标牌瞬间被现场记者抢光了。

凤凰卫视言论部总监、新闻评论员曹景行评价赵启正“由国务院新闻办主任转任政协发言人,他在每一次政协记者会上都是比较出彩的。第一,他实实在在地回答问题;第二,不回避敏感问题;第三,有自己很生动的语言。这是作为新闻发言人很生动的典范。”最让中外媒体称道的是,他从不拿“无可奉告”当挡箭牌。

“我知道他会回应尖锐问题”

去年曾在全国政协十一届四次会议新闻发布会上提问赵启正“两会花销”的美国之音记者章明说:“我知道他会回应尖锐问题,他也知道我会问尖锐问题。”章明告诉记者,“赵启正比较开放,能直面问题。”

记者发现,赵启正主持政协大会新闻发布会的四年里,回答的问题在12个至19个之间,境外媒体提问数量今年最多,共有7位境外媒体记者获得提问机会。2日的发布会上,除三个问题直指“改革”外,王立军去向问题、藏区僧侣自焚事件等敏感问题均被提及,赵启正均一一给予回应。

提问藏区僧侣自焚事件的香港卫视集团副总裁、综合台执行台长杨锦麟告诉记者,赵启正“已经尽其所能,说了他想说的话。我们也能从中感到政府对此事的立场。第N次参加会议,我历来觉得赵启正的发布会开放度是够的,驾驭自如,也不回避敏感尖锐问题”。

“尖锐的问题说明大家在这方面误会多”

在赵启正的新闻发布会上,常常会听到笑声。

“你提的这个问题与我本人密切相关,因为我是合格的老龄人,我得好好回答。”2日,当中国新闻社记者把“未富先老也给中国养老体系带来很大冲击,全国政协对此有什么建议”这一问题抛向赵启正后,他先幽了自己一默,台上台下笑成一片。

除了幽默,赵启正更给人一种亲切的“平等对话”视角,对每一个问题,他都喜欢联系自己的经历给出回答。当中国网的记者提出关于政协委员和人大代表产生和连任机制的问题时,赵启正眨着眼睛说:“你举例说有的人大代表任期很长,这一定是有影响的名人,代替他很困难。我们一般任期都不长,我就1.5期,就要下台。”

赵启正说,一场新闻发布会好不好,关键是双方要有好的题目,就像打乒乓球,球打过来得好,我才能接得好。所谓“好球”,就是大众和国际所关心的一些热点话题,越尖锐的问题我越是愿意回答,因为这说明大家在这方面误会越多,解疑释惑,这是我的职责。

“回答时看到记者后面的民众”

当天的新闻发布会上,72岁的赵启正“侃侃而谈”,他的回答让很多记者感到“过瘾”。

爱接受挑战,不躲闪提问,不用套话,他以自己的素养和风格塑造着发言人的形象。最让中外媒体称道的是,他从不拿“无可奉告”做挡箭牌。

曾担任国务院新闻办主任长达7年,并已连续4次担任全国两会政协新闻发言人的赵启正,笑称这段时间是他一年一度的高考时间:“在第一个新闻发布会率先面对媒体,处境很‘危险’。”

赵启正坦言,自4年前担任全国两会政协新闻发言人,深感“使命庄严、责任重大、压力重重。有人说是高危岗位,根本不存在问不倒的发言人”。

话虽如此,赵启正还是想做到“百问不倒”:“平常我也用功,每天都要阅读国际新闻,绝不仓促上阵。我从1月份就开始准备,开会前两周更是‘不舍昼夜’,准备了上百个问题。”

“我说话的时候眼睛里看到的不仅是记者,还有记者后面的民众。”所以,发布新闻的时候他尽量说“透亮话”、“普通话”,用通俗的语言,让人一听就懂。力争做到真实、真诚,不讳言工作不足,也不回避敏感问题。

有“中国形象大使”之称的赵启正,1963年毕业于中国科技大学,在科技部门工作20多年后转向政府,上世纪90年代主政上海浦东的业绩为人称道。

已有0人发表了评论