“袅袅凉风动,凄凄寒露零”,当晨露在草叶间凝成冰晶般的颗粒,当归鸿的哀鸣划破渐幽的长空,寒露便携着深秋的信笺悄然而至。这是二十四节气中首个带“寒”字的节气,如元代吴澄在《月令七十二候集解》中所言,“露气寒冷,将凝结也”——它不仅是凉爽向寒冷的转折,更是天地以物候为笔、人文为墨,写下的深秋启示录。

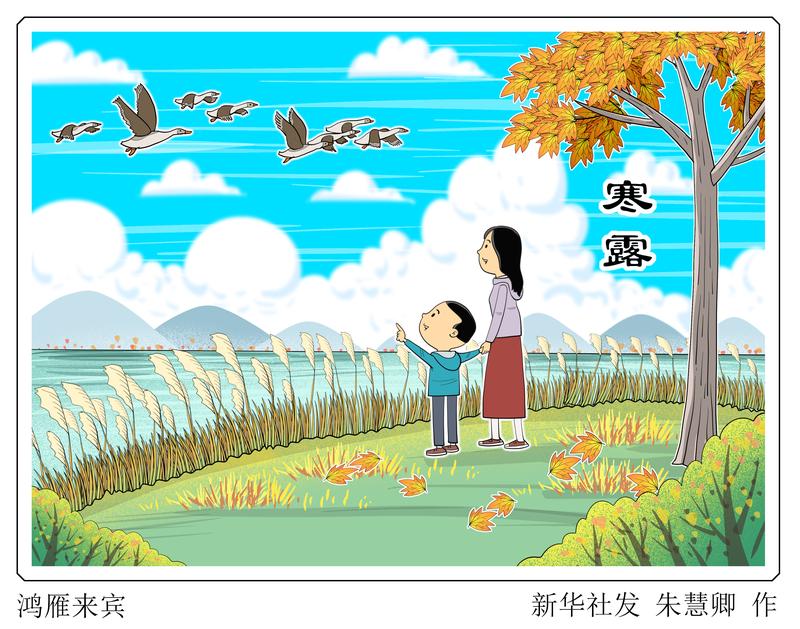

物候里的天地节律。寒露三候,是古人对自然变化最细腻的观察与浪漫的解读。“鸿雁来宾”时,最后一批鸿雁列阵南归,翅尖划破渐凉的风,古人以“宾”称之,既含对候鸟迁徙规律的认知,更藏“客至有礼”的人文温情;“雀入大水为蛤”并非荒诞想象,深秋雀鸟匿迹,海边蚌蛤却因贝壳纹路与雀羽相似而被关联,这是古人以“飞物化潜物”的隐喻,感知寒风渐紧的节气密码;“菊有黄华”最动人,草木多借阳气开花,唯有菊花逆阴而绽,正如“圆花高悬向天极,纯黄不杂向土色”所言,既得“阳精”之清,又含“阴成”之韧,恰是深秋最孤傲的风骨。这三候流转间,藏着古人“天人合一”的智慧——不与自然对抗,只以细致观察读懂天地的语言。

民俗里的生活温度。寒露的民俗,是中国人将节气融入日常的生动注脚,满是市井烟火与田园闲趣。老北京的胡同里,“斗蛐蛐儿”的热潮达至顶峰,“促织鸣,懒妇惊”的俗语,把虫鸣变成提醒添衣的生活信号,孩童围坐观斗,成虫的矫健与孩童的欢笑声,让寒凉秋日用满了暖意;南方的河畔则是另一番景象,“秋钓边”的渔者持竿而立,因气温下降,鱼儿游向浅水区觅食,渔者顺势而为,既得垂钓之乐,更藏“顺时而为”的生活哲学;若逢重阳,南北皆有“登高”之俗,邀约亲朋攀山而上,看层林尽染、秋雁南飞,既能驱散“秋愁”,更借“登高望远”寄寓对生活的期许。

节气里的生命关怀。寒露养生,是中国人顺应节气的健康智慧,既重身体防护,更重心灵滋养。“寒露脚不露”是老祖宗的叮嘱,此时昼夜温差剧增,赤足易致寒气侵体,睡前热水泡脚、换上保暖鞋袜,看似小事,却是“防微杜渐”的养生之道;“秋愁”需解,正如“日照减少、肃杀之气易引伤感”,古人以“结伴出游、登高远眺”疏解情绪,如今虽生活节奏加快,却仍可借赏菊、品秋茶之事,让心灵在秋景中得到慰藉;“防雾防燥”不可忘,秋雾渐起时,晨练宜室内、外出戴口罩,居室勤通风、植绿叶花卉,既防呼吸道疾病,又让生活空间满是生机。这些养生之道,从未追求“灵丹妙药”,而是强调“顺时而动”——与节气同频,方能让生命在寒凉中保持活力。

寒凉中的向阳力量。寒露的深意,更在对精神世界的滋养。看菊花“金蕊映霜华”,便知“逆境方显风骨”,如陶渊明“采菊东篱下”的悠然,李清照笔下“水光山色与人亲”的豁达,古人借秋景抒怀,留下的不仅是诗句,更是“心若向阳,何惧寒凉”的生活态度;观鸿雁“列队南迁”,可悟“团队方能致远”,我们当学鸿雁“整羽毛、守队形”,在成长中补“本领恐慌”、练“担当硬功”;思“雀入大水为蛤”,可懂“变通适应”之理,人生难免遇“寒凉”,如能像雀鸟般适时调整、像蛤蜊般扎根“浅滩”,便能在变化中寻得生机。

“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,寒露虽有“凄凄”之景,却藏着最浓的秋意、最暖的人文。它提醒我们:既要敬畏自然节律,以养生之道护佑生命;也要在寒凉中坚守热爱,以菊花之韧、鸿雁之恒,奔赴生活的美好。

作者:张群

责编:吴成玲

校对:王灿熙(实习)

审核:于川、张凌洁

监审:彭亚南、刘斌

【声明:本文代表作者个人观点,不代表本网立场,仅供参考。本文系宣讲家网独家稿件,转载请注明来源;图片来自新华社,未经授权,请勿转载。】

已有0人发表了评论