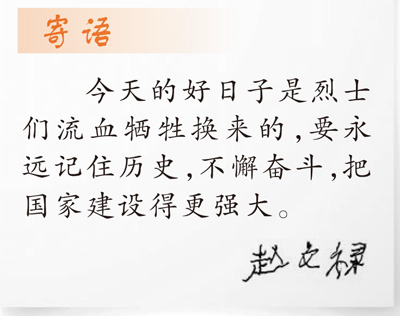

101岁抗战老兵赵文禄回忆峥嵘岁月——

“只要还有一口气,就要拼命打鬼子”(时空对话)

图①:赵文禄近照。

姚晶权摄

图②:青年时期的赵文禄。

受访者供图

制图:张芳曼

电视播着抗战片,每到广告时段,赵文禄便倚靠沙发,闭目养神。但一听到电视机里的枪炮声,老人又挺起腰杆,全神贯注,时不时发出感慨:“要是有飞机大炮,早把日本鬼子打跑了!”在贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县赵文禄家中,记者见到了他。

1924年11月,赵文禄出生于河南,1944年加入八路军,先后参加抗日战争、解放战争,1949年跟随部队来到贵州,后在此工作和生活。

为什么参加八路军?

“要给父老乡亲报仇,多杀鬼子”

日军铁蹄践踏下,中原大地民不聊生。十几岁的赵文禄和家人从河南逃到山西,在太原的一个小村子里落脚。后又几经辗转,在一处闲置的窑洞安了家,赵文禄这才告别了颠沛流离的生活。“讨饭、放牛、做长工,小时候日子苦,饭都吃不饱,更别谈读书了。”赵文禄说。

赵文禄弟兄五人,他排行老二,一直盼着给家里减轻一些负担,日子能一天天好起来。赵文禄掰着手指头算起了账:“我最喜欢给人放牛,一次放16头牛,一头能挣不少粮食,是个好活计。”

然而,日军常到村里“扫荡”,把群众赶进窑洞,泼上汽油关上门就放火烧。这样的暴行深深刺痛了赵文禄。

1944年的一天,日军又进村了,赵文禄的父亲和几名村民没来得及往山上跑,被日军抓走。“日本鬼子抢了不少物资,让我父亲赶着毛驴,驮着几大袋子物资运到县城。不幸的是,途中物资丢了,日本鬼子气急败坏地开了枪,父亲没能跑掉。”赵文禄声音颤抖地回忆,当时自己刚放完牛,听到村民报信,脑袋一片空白,拉上几个兄弟急忙赶了过去。

“赶到时,父亲已经没了呼吸,衣服都被血染透了。”回忆至此,赵文禄眼角噙着泪花,不停地用手擦拭。事发突然,兄弟几人挖了一个土坑,临时安葬了父亲。

“跟日本鬼子有血仇,要把他们赶出去!”父亲的不幸罹难让赵文禄明白,面对侵略,不能退缩忍让,要敢于斗争,反抗到底。

1944年,赵文禄参加八路军,跟着队伍打游击。赵文禄说:“当时全村有50多人一起参军,都在20岁左右,大家目标一致,要给父老乡亲报仇,多杀鬼子。”

第一次上战场什么感受?

“紧张是肯定的,但我没后退一步”

第一次拿起武器上战场,赵文禄精神紧绷。“枪炮无眼,我那时才20岁左右,哪经历过那种场面,紧张是肯定的,但我没后退一步。”赵文禄仍记得,有人见他紧张,劝他回村,但他坚决不肯。“不能当逃兵。”赵文禄说,“胆量可以练出来,多上几次战场就好了。”后来经历几次战斗的考验,他成长为一名有勇有谋的战士。

“可惜我们武器太差,一个排就一挺机枪,只配100发子弹,舍不得打。每人一支步枪,配两发子弹,开火还容易卡壳,只能打一枪换一个地方。”赵文禄说,因此游击战是常用战术,“我们看准时机偷袭鬼子,等他们反应过来,就用机枪掩护撤退。”

尽管以最小代价袭扰敌人,战友们还是接连倒下。短短一年多时间,当时一同参军的50多人,只有赵文禄活了下来,“大家戴着大红花参的军,没想到红花变成了白布。”为了给牺牲的战友报仇,赵文禄在战场上愈发英勇。“只要还有一口气,就要拼命打鬼子。我不怕死,死就眼睛一闭的事。”他说。

后来为应对日军“扫荡”,赵文禄和几名战士跑到山坡上站岗。他们找到几棵松树,一人爬上去观察敌人动向,其他人随时准备砍树。一旦发现敌人去了哪里,松树就倒向哪个方向,提前预警,帮助群众转移。“日本鬼子杀人如麻,我们不能让老百姓一直受难。”赵文禄说,他跟随大部队行军,每到一地,乡亲们都热情迎接,主动送菜送粮,有时推托不过,他们只好收下,再给乡亲们留下借条。

干好工作靠什么?

“坚定信念跟党走,哪里需要就去哪里”

1949年,赵文禄加入中国共产党。同年,为了解放大西南,按照上级指示,赵文禄跟随部队来到贵州。参与土地改革,担任乡镇党委书记,投身地方建设的同时,他也就地扎根安家,最后从龙里县税务系统离休。

一年分四季,赵文禄的衣柜却总是一成不变:3套衣服,2双鞋子。虽然现在日子好了,袜子穿破了,赵文禄还是缝缝补补,舍不得买新的。“老爷子经常讲过去放牛的故事,那时候只有一身衣服,下雨打湿了就用火烤,结果把衣服烧了。没有衣服穿,第二天他没去放牛,直到雇主找上门,才给了一件。”儿媳余培雁说,“他反复跟我们讲,要让孙子好好读书,长大以后报效国家。”

“牢记以前吃的苦,才能更珍惜现在的生活。”赵文禄说,“我是党员,坚决完成组织交给我的任务,坚定信念跟党走,哪里需要就去哪里。需要我留在部队我就留下,需要我支援地方我就到基层踏实工作。”辗转贵州这些年,无论身处什么岗位,赵文禄始终不忘共产党人的初心,为让群众过上更好的生活,默默贡献着一份力量。离休之后,他仍时不时邀请单位的同事到家里来,带着他们重温峥嵘岁月。

采访间隙,赵文禄看了几眼电视里播放的抗战片。如今,赵文禄已经101岁,身子骨还算硬朗。除了出门晒晒太阳,老人最大的爱好是看抗战剧,视力不好,就听听声音。

透过老人望向电视的眼神,看到他仿佛又回到当年枪林弹雨的抗日战场。那个战火纷飞的年代在他心里从未远去,也将被后人永远铭记。

已有0人发表了评论