二、“十四五”时期碳达峰碳中和工作的主要进展和成效

(一)全球应对气候变化和能源转型的新形势新挑战

总的来讲,我们所面对的形势是:一方面,全球气候变化日益严峻,气候变暖趋势加速,极端天气事件频发,影响不断加剧,而且能源活动产生的二氧化碳排放呈明显反弹态势,排放量持续攀升;另一方面,全球能源转型已成不可逆转的大势所趋,成效显著,前景可期,但当前全球能源转型合力不足,国际社会需凝聚共识,更需强化行动、彰显担当。

全球气候变化成为当今世界面临的最重大挑战之一。2025年1月,世界气象组织证实,2024年是有记录以来最热的一年,全球气温比工业化前水平高出1.55℃,而且升温速度还将加快。世界气象组织预计,2024年至2028年,每年全球平均近地表温度将比1850年至1900年基线高出1.1℃至1.9℃。在这一背景下,世界各国必须关注能源系统的安全性和韧性问题。随着各种突发事件对化石能源产业链、供应链冲击的增多,提高储备能力,增强能源系统韧性,也成为保障国家能源安全,确保经济社会正常运行的重中之重。

(二)我国碳达峰碳中和工作取得显著成效

近年来,碳达峰碳中和“1+N”政策体系构建完成,各领域重点工作有序推进,我国碳达峰碳中和工作取得显著成效。

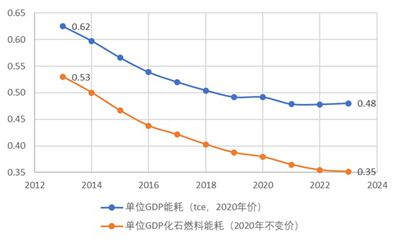

2014-2023年,我国GDP增长了78.5%,化石能源消耗仅增长了37.2%。如图,我国单位GDP能耗和单位GDP化石燃料能耗均持续下降,说明能源结构不断优化。

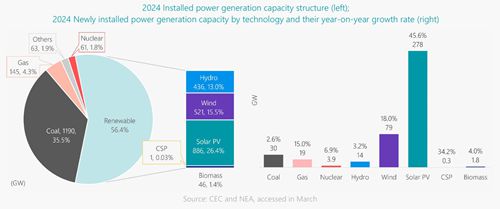

从可再生能源发展来看,2024年全国可再生能源发电新增装机3.73亿千瓦,占电力新增装机的86%。可再生能源总装机达到18.9亿千瓦,占全部发电装机的56.4%。而与此同时,煤电的装机占比已经降到40%以下,这是一个巨大的转变。

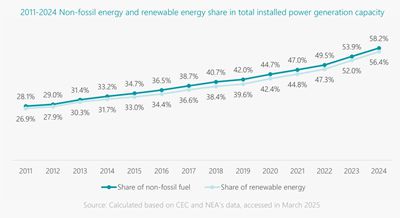

如图,2011-2024年非化石能源装机和可再生能源装机占比持续攀升,到2024年分别占到58.2%和56.4%。这是我们瞄准2060年长远目标,一张蓝图绘到底,推进能源转型应对气候变化,取得的突出成绩。

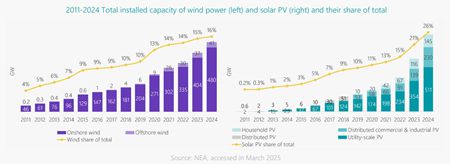

具体到太阳能和风能。如图,2011-2024年风能和太阳能发电累计装机容量占比不断提升。特别是,近年来海上风电装机快速增长,风电发电量占比越来越大,太阳能发电装机容量也在加速增长。

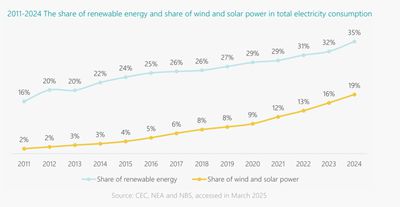

如图,从发电量看,2011年可再生能源发电量在全部发电量中占比相对较低,但到2024年就已经超过全国发电量的1/3,达到35%。同时,太阳能和风能占比持续提升,达到19%。

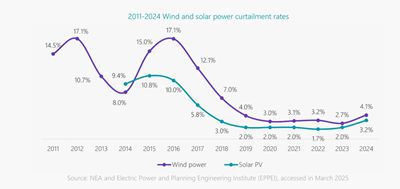

如图,从2016年到2023年,我国风光发电的利用率持续下降。这主要是因为我国加大了可再生能源的消纳力度。一是通过长距离输电通道优先输送可再生能源;二是提升就地消纳水平;三是引导东南沿海地区高耗能产业向可再生能源富集的西部、北部地区有序转移,提升当地消纳能力。因此,近年来我国弃风弃光率总体保持较低水平。

能源绿色低碳转型极大地推动了能源技术革命。比如,第四代核电技术在全球首次实现商业运行。2023年12月6日,国家重大科技专项标志性成果、全球首座第四代核电站——山东荣成石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投入商业运行,标志着中国在第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平。要知道,高温气冷堆是国际公认的第四代先进核电技术,最突出的优势是具有固有安全性。此外,新型输电技术不断取得突破。在柔性直流输电技术方面,建成投运了河北张北柔性直流电网工程、江苏如东海上风电场柔性直流输电工程。新能源装备制造和施工能力显著提升。在风机制造方面,掌握了陆上15兆瓦和海上22兆瓦的超大容量风力发电机组制造技术,并形成了全球最完整的产业链,整机和关键零部件成本相对较低。建成多项技术含量高、施工难度大的世界级大型水电工程,如先后建成了白鹤滩、乌东德水电站等重大水电工程,规模和技术水平位居世界前列。

我国能源绿色低碳转型也极大地推动了全球应对气候变化和能源国际合作。一是积极推动全球能源绿色低碳转型。我国为全球提供性能更可靠、价格更合理的能源装备。过去10年,全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%,其中很大一部分归功于中国创新、中国制造和中国工程。二是依托“一带一路”推进各国能源转型合作。比如,在支持欧洲、南美洲能源转型方面,建设中东欧风电行业标杆和示范性项目、建设南美洲最大的光伏电站项目;在支持非洲国家能源转型方面,与安哥拉、布隆迪、马里、几内亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚等国共同建设了一大批水力发电项目,与南非、埃塞俄比亚、肯尼亚等国共同开展了风电项目建设等。三是依托国际合作平台推进全球能源转型合作。我们建立了绿色发展综合性交流合作平台和能源领域专业性交流合作平台。比如,与29个国家共同发起成立“一带一路”能源合作伙伴关系,举办年度“一带一路”能源部长会议、开展人才培养项目等方式,深入研究解决能源发展面临的重大问题。

已有0人发表了评论