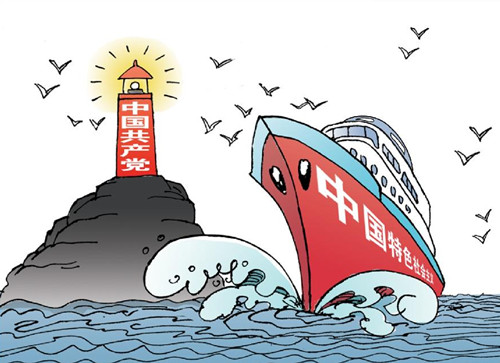

摘要: 中国共产党九十多年历史实现了革命、改造、建设、改革的逻辑演进;三十多年改革实现了经济改革、社会改革、政治改革的逻辑演进;十年发展实现了“三位一体”、“四位一体”、“五位一体”总体布局的逻辑演进。三个方面逻辑演进的集中体现是党的十八大开启了中国特色社会主义新征程,成就了全党对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。中国特色社会主义的逻辑演进体现了主体认识论规律、人类社会发展规律、社会主义现代化建设规律以及中国共产党的科学执政规律。

关键词: 中国特色社会主义;逻辑演进;十八大新征程;演进规律

一、中国特色社会主义逻辑演进的进程

(一)九十多年历史实现了革命、改造、建设、改革的逻辑演进

中国是在一个经济文化十分落后的情况下开始民族复兴之路的。中国共产党在九十多年的发展史中,把马克思主义基本真理同中国实际和时代特征结合起来,不断解决每个时期中国现代化前进道路上的时代课题,成就了革命、改造、建设、改革的伟大征程,实现了中国特色社会主义现代化不断演进的逻辑进程。新民主主义革命的完成,为中国特色社会主义事业奠定了基础;社会主义改造的完成,为中国特色社会主义指明了方向,为当代中国一切发展进步奠定了根本政治前提和制度基础;社会主义建设的开拓和探索,为新的历史时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备和物质基础;社会主义改革是在深刻总结我国社会主义建设正反两方面经验、借鉴世界社会主义历史经验基础上做出的历史性决策,科学回答了建设中国特色社会主义的一系列基本问题,成功开创了中国特色社会主义,从此走上了中国特色社会主义的康庄大道。改革是新的伟大革命,是解决社会主义初级阶段主要矛盾的根本途径。随着社会主义改革的不断深化,中国特色社会主义有了不断向前飞跃的强大动力。胡锦涛同志曾指出:“改革开放是决定当代中国命运的关键抉择,是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。”[1]胡锦涛在党的十八大报告中更深入指出:“全面建成小康社会,必须以更大的政治勇气和智慧,不失时机深化重要领域改革,坚决破除一切妨碍科学发展的思想观念和体制机制弊端,构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。”并坚信:“只要我们胸怀理想、坚定信念、勇于改革”,“就一定能够在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会,就一定能够在新中国成立一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。”[2]可以说,九十多年革命、改造、建设、改革的逻辑演进,成就了今天进一步改革的自信,也成就了全党中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。

(二)三十多年改革实现了经济改革、社会改革、政治改革的逻辑演进

改革开放三十多年的进程中,解放和发展生产力是最根本最紧迫的任务,因此,以经济建设为中心是兴国之要,经济发展是解决我国所有问题的关键。只有推动经济持续健康发展,才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基础,发展是硬道理。三十多年来,经济改革实现了生产力的解放和国民经济的繁荣发展。

随着经济改革的逐步深化,我国社会结构出现了重大转变,包括阶级阶层结构、城乡结构、区域结构等发生着巨大变化,利益格局也深刻调整,社会主义市场经济条件下社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式“四个多样化”趋势进一步发展,改革发展进入关键时期,经济体制深刻变革,社会结构深刻变动,利益格局深刻调整,思想观念深刻变化。这种空前的社会变革,给我国发展进步带来巨大活力,也必然带来这样那样的矛盾和问题。积极主动地正视存在的矛盾与问题,最大限度地化解矛盾、解决问题,就必须加强社会建设,推进社会改革,形成公平正义的社会格局,增强社会和谐。正因此,2002年11月,十六大报告明确把“社会更加和谐,人民生活更加殷实”作为全面建设小康社会的重要目标。2003年10月,胡锦涛在十六届三中全会上正式提出要树立和落实科学发展观,“坚持在经济发展的基础上促进社会全面进步和人的全面发展”。其中“社会更加和谐,人民生活更加殷实”[3]是其中的重要内涵。2004年9月,十六届四中全会决议第一次提出“社会主义和谐社会”这一概念。2005年2月,胡锦涛阐述了社会主义和谐社会的科学内涵:“我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”[4]2006年10月,十六届六中全会通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》。2007年10月,十七大明确把“推动科学发展,促进社会和谐”作为主题,并提出“科学发展、社会和谐”是发展中国特色社会主义的基本要求。党的十八大报告更为明确地指出:“加强社会建设是社会和谐稳定的重要保证。必须从维护最广大人民根本利益的高度,加快健全基本公共服务体系,加强和创新社会管理,推动社会主义和谐社会建设。”并从多个方面进行了全面部署。[5]

经济改革的推进,促进社会改革的发展,而社会改革民主、法治、公平、正义等的要求必然进一步推动政治改革。改革是全方位的改革,包括政治体制的改革。在中国共产党的历史上,对社会主义民主建设和政治体制改革已经做了许多重要的探索,邓小平阐述了民主是社会主义现代化的主要特征和基本目标,提出了“没有民主就没有社会主义现代化”这一命题,并成为全党共识。党的十五大明确提出党的政治体制改革的目标是健全社会主义法制,建设社会主义法治国家。党的十六大报告强调了政治文明建设的重大意义。2004年十六届四中全会把提高发展社会主义民主政治的能力作为党的执政能力的重要内容提出来,是对马克思主义民主政治理论的重大发展。胡锦涛在十七大报告中首次提出了“人民民主是社会主义的生命”的理念,将民主与社会主义紧密地联系在一起,把民主上升到社会主义生命的高度来认识。党的十七届四中全会更是开启了“中国式民主政治道路”的新探索。党的十八大报告更是发出了“坚持中国特色社会主义政治发展道路和推进政治体制改革”的号角,并且明确了七项重要任务。[6]

经济改革、社会改革和政治改革的层层递进和不断深入,推进了中国特色社会主义发展进入新阶段。

(三)十年发展实现了“三位一体”“四位一体”“五位一体”总体布局的逻辑演进

改革开放三十多年来尤其是最近十年来,面对中国最核心的两个问题——建设什么样的现代化和怎样建设现代化——实现了不断的逻辑演进和跨越,从“三位一体”到“四位一体”、“五位一体”的不断演进,在现代化布局方面大大丰富了“现代化”的理论体系。以往的提法主要是“经济现代化”,十六大报告提的是“三位一体”(经济建设、政治建设、文化建设),到了十七大提出了“四位一体”(经济建设、政治建设、文化建设和社会建设),党的十八大进一步拓展到“五位一体”(经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设)。特别是将生态文明建设提高到“关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计”的高度,要“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展”。[7]“五位一体”的总体布局意味着中国进入二十一世纪后,从局部现代化到全面现代化,从不大协调的现代化到全面协调的现代化。“五位一体”的新提法大大丰富了原有的现代化理论体系。

总结以上中国特色社会主义三个层次逻辑演进的进程,我们可以看到,从革命、改造、建设、改革的逻辑演进,不仅增进了我们对中国特色社会主义的自信,而且深化了我们对进一步改革开放要求的认识;而经济改革、社会改革、政治改革的逻辑演进,让我们明确了改革是全面的改革,包括政治体制改革,没有政治体制的改革,经济体制改革的成果就会得而复失,现代化建设就不可能成功;“五位一体”总体布局的逻辑演进则让我们更深入认识到全面协调现代化建设的重大意义。

已有0人发表了评论