2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,作为世界反法西斯战争东方主战场,中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长。在14年艰苦卓绝的抗争中,诞生了无数首激发全民抗战斗志的音乐作品,宣讲家网特别推出系列视点,带您一起聆听难忘的旋律,重温烽火中的经典。

每到“九一八”,人们不自觉地会想起《松花江上》感人至深的旋律。但你或许不知道,这首歌并非诞生于白山黑水间,而是首先在古都西安唱响,它的作者终其一生也没有见过松花江!

1931年,九一八事变爆发,日军侵占中国东北。大批东北民众涌入山海关,被迫踏上流亡之路。北平、天津、西安、南京、上海、武汉……到处是生灵涂炭的伤痛,到处是背井离乡的哭喊。

九一八事变爆发后,中共地下党员张寒晖在河北省委领导下,成立抗日救国会,组织定县农民开展抗日救亡运动。同时,作为音乐家的张寒晖开始用歌曲唤醒民众投身抗战。

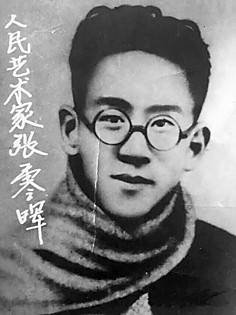

青年张寒晖 资料图片

1936年夏,为宣传抗日,张寒晖从老家河北来到西安。在开往西安的火车上,他看到逃难的东北同胞向同行旅客控诉日本鬼子烧杀奸淫的罪行。在西安街头,有成千上万愤怒的东北军官兵和无家可归的东北难民。望着他们徘徊的身影,听到他们苦闷的嗟叹,张寒晖萌生了要为他们写一首歌的强烈意愿。

此前,他曾与撤到河北的东北军人交流,听他们讲过东北富饶的黑土地、丰富的矿藏、漫山遍野的大豆高粱……这些深深印在了他的脑海当中,成为后来歌词的来源。

一天深夜,躺在床上的张寒晖辗转反侧,突然一阵哭声从隔壁房间传来。原来,他的隔壁是一位流亡的东北姑娘。或许是思乡心切,或许是想到生离死别的爹娘,姑娘不禁失声痛哭。凄凉无助的哭声和着窗外呼啸的秋风,在张寒晖的心里掀起了波澜。东三省的沦陷,东北军愤懑的抗议,逃难的人群,都像放电影一样,从他的脑海一一闪过。他的手不自觉地打起拍子……终于,张寒晖从哭泣的音调中,找到了旋律的素材。他赶紧起床,用手轻轻敲着桌子,吟咏着、哼唱着,酝酿已久的乐思喷涌而出——《松花江上》就这样诞生了!

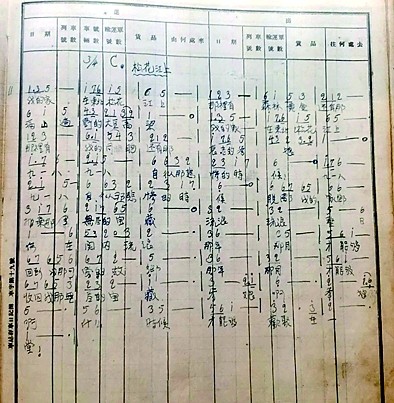

张寒晖《松花江上》手稿 资料图片

试唱歌曲时,张寒晖自己忍不住失声痛哭,旁边的学生和流浪群众也跟着哭成一团。《松花江上》先是在张寒晖任教员的西安二中传唱。随后,他带领学生到西安的城墙上、街头中演唱。不久,歌曲便在背井离乡的东北军中传唱开来。

1936年12月9日,冬日的古城西安,寒风呼啸,气氛凝重,上万名大学生满怀爱国热忱走上街头。同学们高举“反对华北自治”“打倒日本帝国主义”“停止内战,一致抗日”等醒目标语,在街巷中缓缓前行。游行队伍行至西安东郊苗圃附近,张学良将军驱车赶来,劝阻学生们返回。同学们齐声高唱《松花江上》,悲愤哀婉、雄浑高亢的歌声中,张学良热泪盈眶:“请大家相信,三天之内用事实答复你们!”三天之后,张学良和杨虎城发动了震惊中外的西安事变。

歌曲还通过地下党传给了北平学联的歌咏队。为防止国民党迫害,歌词未写出作者的姓名。1937年,《松花江上》被作曲家刘雪庵编列入《流亡三部曲》,当时人们不知道作者是谁,只注为“佚名”。1950年,歌曲才被正式收录进陕甘宁边区文协编印的《张寒晖歌曲集》。

今天,在我们投身民族复兴的伟大奋斗中,在每一个不忘国耻的日子里,人们总会唱起《松花江上》这首令人刻骨铭心的歌。这首歌不仅是战火中的悲歌,更是警醒一代代国人勿忘耻辱、珍爱和平的壮歌。

参考来源:新华社、光明日报

策划、编辑:张弛

视频制作:陈佳翌

校对:王梓辰

审核:于川、张凌洁

监审:刘妍君、刘斌