据光明网9月6日报道,9月5日,2025年北京市全国科普月活动在北京科学中心启动,围绕“科技改变生活、创新赢得未来”这一主题,通过故事化叙事、科技化呈现、场景化体验等多元融合手段,正式宣告北京市科普从“一日聚焦”的集中性、短期性宣传模式,迈入“全月深耕”的常态化、延续性服务新阶段。

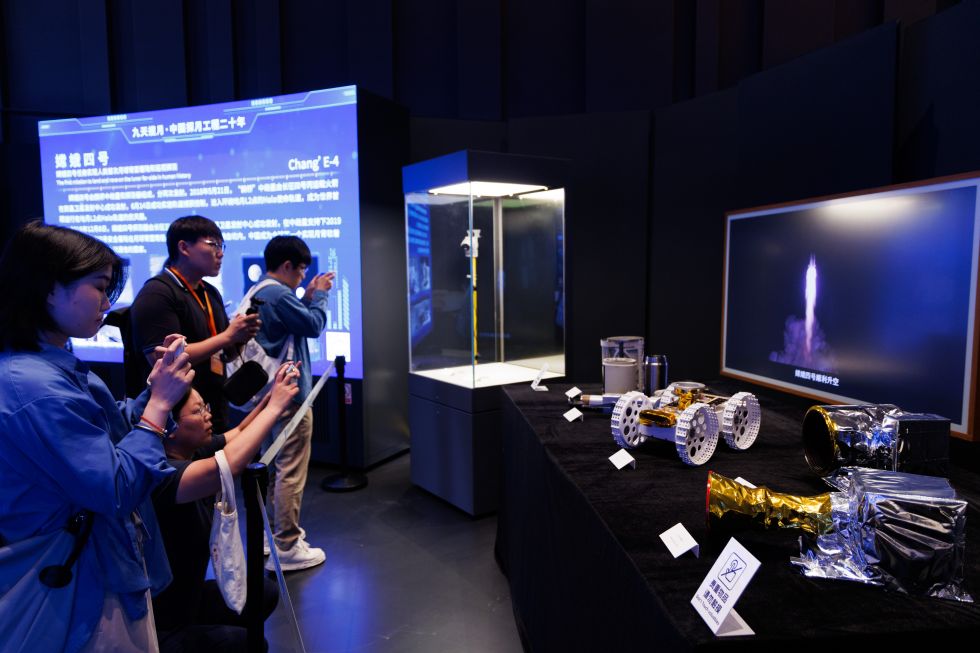

9月5日,参观者在中国科技馆了解中国探月工程取得的成就。新华社记者 金立旺 摄

2024年12月25日,新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》公布施行,规定每年9月为全国科普月。

2025年北京市全国科普月活动通过整合全市优质科普资源,构建起覆盖广泛、内容丰富的“全月科普矩阵”,切实打通科普服务直达群众的“最后一公里”,为建设北京国际科技创新中心筑牢公民科学素质根基。

全城动员,打造“科普大课堂”。北京是全国科普资源最密集的城市。全国科普月期间,重点动员学协会、企业、高校(院所)科协、科技馆之城成员单位等组织开展科普联合行动,推动构建社会化协同科普大格局。北京推出近3000场次活动,覆盖16个区及经开区,形成“日常有活动、周周有重点”的立体化科普网络。比如,“科创科普·大家说”搭建科技工作者交流平台;“科普月探馆新体验”让公众走进实验室和生产线;“智绘科普·京彩有我”IP创科普活动,动员广大科技工作者围绕科普月主题,运用新媒体手段开展科普内容创作;科学文化进基层活动,动员学会、高校、企业和科技科普志愿者走进学校、乡村、社区,为基层群众提供科技展览、科普表演、科普市集、科学实验互动体验等形式多样、喜闻乐见的科普服务。

全民参与,激活科普“毛细血管”。作为一项群众性科学文化宣传普及活动,全国科普月重点关注青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类人群的需求。比如,面向青少年,北京科学中心推出北京青少年科学教育大会暨北京科学中心青少年科学教育体验主场活动,将集中开展1000余场科学教育实践活动;面向基层农民、群众,平谷区将在全国科普月期间举行第十五届北京科学嘉年华,集中展示现代农业、食品科学等领域的发展成果;面向老年人,昌平区积极打造“科技助老”的科普品牌,依托机器人互动体验、VR/AR技术,开展52场次活动,帮助老年人跨越数字鸿沟。此外,农业科普、国防科普、社科普及等特色活动,更让科普服务延伸至城市角落。

全球分享,拓宽科普交流渠道。在全球化的时代背景下,科普工作也需要跨地域交流与合作。全国科普月期间,北京市将举办北京国际科学传播交流周,开好北京国际城市科学节联盟年会,推动科普月活动走进“一带一路”国家驻华使领馆活动;加强京津冀与长三角、大湾区等区域互动交流,举办京津冀公民科学素质大赛和北京科学传播大赛,推动优质科普资源共建共享,服务北京国际科技创新中心建设,助力京津冀协同发展。

未来,北京市将继续推动科学知识走进千家万户,让科学普及成为助力首都高质量发展、提升市民生活品质的重要支撑,为建设北京国际科技创新中心、打造宜居宜业的现代化首都贡献科普力量。

作者:章平周

责编:王灿熙(实习生)

校对:吴成玲

审核:于川、张凌洁

监审:彭亚南、刘斌

【声明:本文代表作者个人观点,不代表本网立场,仅供参考。本文系宣讲家网独家稿件,转载请注明来源;图片来自新华社,未经授权,请勿转载。】

已有0人发表了评论