二、新一轮行政体制改革中政府职能的三重转变

之所以出现以上变化, 一方面是由于宏观经济形势趋于缓和, 宏观调控的提法自然没有高峰时期那么密集; 但在宏观调控依旧作为一项重要政府工作的背景下,重提宏观管理,并相应弱化宏观调控的提法,则是更为重要的质的变化,预示着此轮行政体制改革在转变政府职能方面的整体考虑。 从现实观察与理论逻辑出发,这一整体考虑应当在以下三个层面递进展开。

(一) 从短期性的宏观调控走向综合性的宏观管理

宏观调控是针对经济总量指标的异常波动而采取的非常规国民经济管理活动, 它在本质上体现为一种着眼于即期或近期目标的短期政策行为。 这一根本性质决定了宏观调控只能应一时之急,而非长久之计。 因此,短期调控政策必须和长期发展政策有机搭配使用。 然而近十年政府职能的一个突出问题便是把宏观调控工作不适当地放大为政府的整个宏观经济管理工作, 严重挤压和侵蚀了政府在其他必要职能领域, 特别是常态宏观管理方面的精力投入。 宏观调控也因此陷入一种无所适从的迷茫状态,屡屡出现政策损耗、政策变形、政策停滞、政策摇摆、政策反复甚至政策失败的困境。

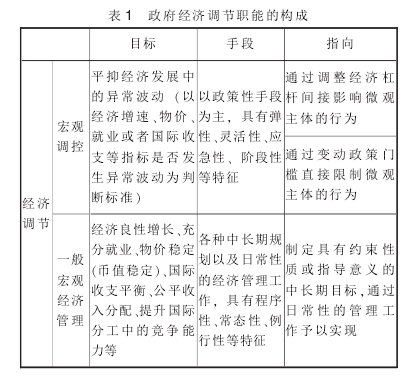

实际上,十六大(2002 年)早就将政府的职能明确为“经济调节、市场监管、社会管理和公共服务”。 可见,政府的首要职能是经济调节而非宏观调控。 从学理上说,宏观调控与一般性的宏观经济管理共同构成了完整的经济调节职能。 两者的关系详见表 1。 2003~2012 年间宏观调控取代经济调节成为事实上的首要政府职能, 无疑偏离了政府职能的科学定位,以至形成当前的困局。

正是在对实践进行纠偏的意义上, 新一轮行政体制改革果断用“改善和加强宏观管理”的新提法取代长期以来“加强和改善宏观调控”的固有提法,即在“完善宏观调控体系”之外,强调“强化发展规划制订、经济发展趋势研判、制度机制设计、全局性事项统筹管理、 体制改革统筹协调等职能”。

(二) 从经济领域的宏观管理走向全领域的宏观管理

“行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础的必然要求”。 此次行政体制改革重拾宏观管理,是宏观管理的否定之否定。 之前不管在何种意义上使用“宏观管理”,都是局限在经济工作领域。而目前,我国经济基础发生了深刻变化。 在生产力方面,经济持续快速增长,2011 年,中国经济总量已跃居世界第二位, 人均国内生产总值达到 5432美元,占世界经济的份额提高到 10%左右,对世界经济增长的贡献率年平均超过 20%。 在生产关系方面, 社会主义市场经济体制初步建立并逐步完善,所有制结构深刻变化,经济结构深度调整,分配关系呈现多样化态势。 与此同时,社会结构加速转型[4]。 经济基础的这一深刻变化开拓了政府宏观管理的职能领域。

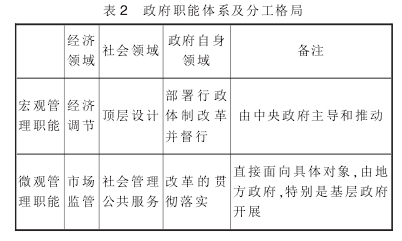

根据十八大关于“五位一体”的总体部署,行政体制改革是从经济体制、政治体制、文化体制、社会体制以及其他体制改革的结合点出发的,涉及行政权力关系的调整和政府组织结构的变动,涉及中央与地方、政府与社会、政府与企业、整体利益和局部利益等一系列重大关系, 需要进行整体布局和统筹。 宏观管理的职能领域也相应从以前的仅局限于经济领域拓展为三大领域 (参见表2):一是经济调节;二是社会管理顶层设计;三是政府自身改革。

(三) 从职责同构与过度集权走向宏观管理与微观管理的合理分工

职责同构是我国行政体制中一个长期存在的弊病和难题, 其根本原因在于各级政府都是按照同一个笼统的政府职能框架, 安排机构、 部署任务, 并形成了相应的府际关系———不同层级政府在职能和机构设置上的高度一致。 比如说,十六大提出“经济调节”职能以来,各级政府都想当然地认为自身拥有该职能, 实际上这并不符合宏观经济的规律。 由于实行简单的归口管理,政府间职能、权限划分缺乏科学依据,再加上法律保障机制的缺位,导致同一件事情由不同层级政府共同管理,而很多事情在多个政府层级都得不到有效管理,特别是基层政府面临“上面千条线,下面一根针”的困境。 此外,管理相同事务的不同层级政府部门,还要协调上下级关系,这无疑加大了行政成本。

过度集权也是我国行政体制变迁中反复出现的一个问题。 “一放就乱,一收就死”是对这一问题的形象表述。 集权是单一制国家的基本特征,但是过度集权就会成为问题。 过度集权有着三个方面的表现:一是相对于地方,中央过度集权;二是相对于社会,政府集中资源过多,公众参与较少;三是对于企业,微观干预过多。 由于管理链条的长度和管理链条的脆弱度成正比,一个面积浩瀚、人口众多、区划复杂、区域差异大的国度,过分集权惜权和事无巨细的微观干预, 对决策与执行的质量以及资源的配置效率都是伤害[1]。

对于上述两大问题, 政府有着清醒的认识。《求是》2013 年第 3 期《努力建设人民满意的政府》一文坦承的突出问题中的第一条便涉及过度集权:“确实也管了一些不该管的事情, 一些该管的事情却没管好,特别是公共产品和服务提供不足、社会管理比较薄弱。 各级政府还集中了过多的公共资源和社会资源,权力部门化、利益化的问题仍然存在,有些方面还在强化。 ”第二条便直指职责同构,“政府各类机构仍然偏多, 该精简的部门精简不了,该加强的没有得到加强。 职能交叉、权责脱节的问题没有根本解决,上下级政府层层对口设置机构,机构臃肿、人浮于事的问题仍然比较突出”[5]。

正是在针对上述两大问题的意义上, 此次行政体制改革明确提出“凡是企业能够自主决定、自担风险、自行调节、自律管理的事项,坚决取消行政审批,充分调动市场主体的积极性和主动性;凡是社会组织能够承担的事项, 坚决转移给社会组织,充分发挥其在社会公共事务管理中的作用;凡是下级政府能够管理的事务和提供的服务, 坚决下放给下级政府, 充分发挥地方和基层政府在公共事务管理和服务中的作用, 最大限度地方便企事业单位、社会组织和人民群众”[2]。

然而,改革意图能否真正实现,从根本上取决于政府职能能否在不同主体间形成合理分工。 宏观管理职能的领域拓展以及内容充实,则进一步明确了政府的职能体系,至少为合理确定中央与地方政府的职责权限创造了前提条件,并为政府、社会和市场主体间的权力划分提供了思路。 就政府内部纵向关系而言,中央政府无疑将在宏观管理职能方面发挥主要作用,而对应的微观管理职能则主要由地方政府,特别是基层政府承担。 详见表 2。

已有0人发表了评论