据新华网8月26日报道:“博物馆打卡”正成为当今人们生活方式的新风尚,首都博物馆在观众体验、文物保护与管理、文化传播层面不断深入数字化的变革,从“以物为中心”到“数据为纽带”,重新定义“博物馆”的意义,让数字化与文物“双向奔赴”——网络时代下的博物馆不再仅仅是保存过去的殿堂,更成为连接古今、启迪未来的创新引擎,绽放出中华文明持久而璀璨的生命力。

如今,参观游览博物馆日益成为人民群众美好生活中不可或缺的内容。在数字化时代,让观众在逛展过程中实现从“新奇体验”到“文化共鸣”,加快推进博物馆事业高质量发展。

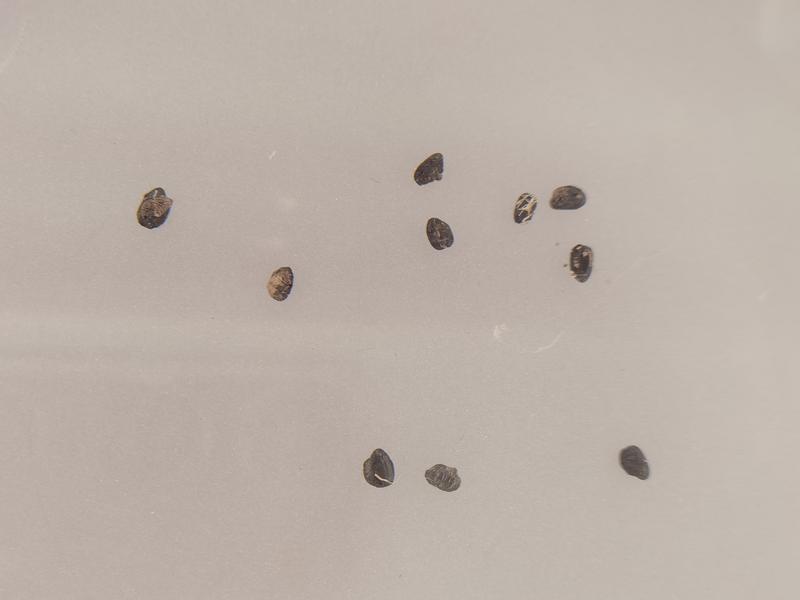

这是宝墩遗址展馆内陈列的约有4500年历史的碳化稻谷。(摄于2022年9月23日)新华社记者 李倩薇 摄

强化深度赋能,激发空间活力。博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁。习近平总书记指出,要发挥好博物馆保护、传承、研究、展示人类文明的重要作用,守护好中华文脉,并让文物活起来,扩大中华文化的影响力。推动数字化服务受众,通过激活整个空间,实现从文物“活化”到空间“活化”的升级,构建起能引发历史对话、文化共鸣的体验场,让观众不仅观看文物,更能沉浸于其历史情境。挖掘文化内涵,将传统的数字信息与现代艺术相结合,赋予文物以新的生命力,注重人文关怀与情感表达,给观众带来视觉冲击,引发情感共鸣。

体现独特价值,激发审美共鸣。逛博物馆呈现社交化与日常审美化特征,已成为大众满足其社交需求的一种生活方式,同时也回应大家增长见识、拓宽认知,提高审美品位、获得美育熏陶的期待。进一步强化数字艺术化转型。提升高精度数字建模技术标准,结合动态光影与交互设计,使文物展示既保持历史真实性又富有艺术表现力。开发虚实融合的沉浸式体验场景,通过时空穿越的叙事手法激发观众想象力。深化文化内涵的数字化表达,构建多层次解读体系,将审美体验升华为文化认知与精神共鸣,让观众在艺术与科技的交互中获得更深刻的文化思考和心灵触动。

坚持推陈出新,实现双向奔赴。积极探索展览新的呈现方式、奇妙的互动体验、震撼的视听效果,帮助参观者更好地理解展览,在支持传统展陈方式的同时,也积极接纳新技术、新形态,并获得更有趣的观展体验。深化叙事体验,讲述动情故事,善于解锁新奇的解说方式,更加注重叙事性与代入感的融合,巧妙地将历史事件、人物故事、文物背景编织成一个个引人入胜的故事,让观众仿佛穿越时空,亲历那些尘封的岁月,让观众在故事中感受文物的温度并理解其背后的深意,更好跨越时空的鸿沟。

提高互动体验,感受历史温度。当混合现实、大模型与数字孪生技术涌现在博物馆,静态的文物正被赋予前所未有的“生命力”。着力打造“会讲故事”的AI讲解员系统,通过情感化语音合成技术还原人类解说员的温暖语调与幽默感,结合实时观众画像提供个性化叙事服务,让观众在温暖柔和的语调、幽默风趣的语言、娓娓道来的介绍中感受历史的温度。优化参与质感,提高沉浸式空间的互动品质,让观众感受到“身临其境”,走进文物背后的世界,聆听它们的制作工艺、历史变迁与文化内涵,在短时间内对文化产生深刻的理解与共鸣,拉近观众与历史的距离。

作者:李永杰 单位:延安市接待处

责编:吴成玲

校对:张慕琪

审核:于川、张凌洁

监审:彭亚南、刘斌

【声明:本文代表作者个人观点,不代表本网立场,仅供参考。本文系宣讲家网独家稿件,转载请注明来源;图片来自新华社,未经授权,请勿转载。】

已有0人发表了评论