随着年龄增长,有些事情会渐渐忘去,而有些特别的经历却记忆犹新,挥之不去。

2025年9月3日临近中午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会刚闭幕,北京天安门城楼前金水桥畔的高架摄影台上,紧盯着相机显示屏的我,把最后拍摄的阅兵照片传给编辑部后,使劲儿抹了几把脸上的汗水,直起腰来。仰望城楼、眺望广场,长长地舒了一口气。

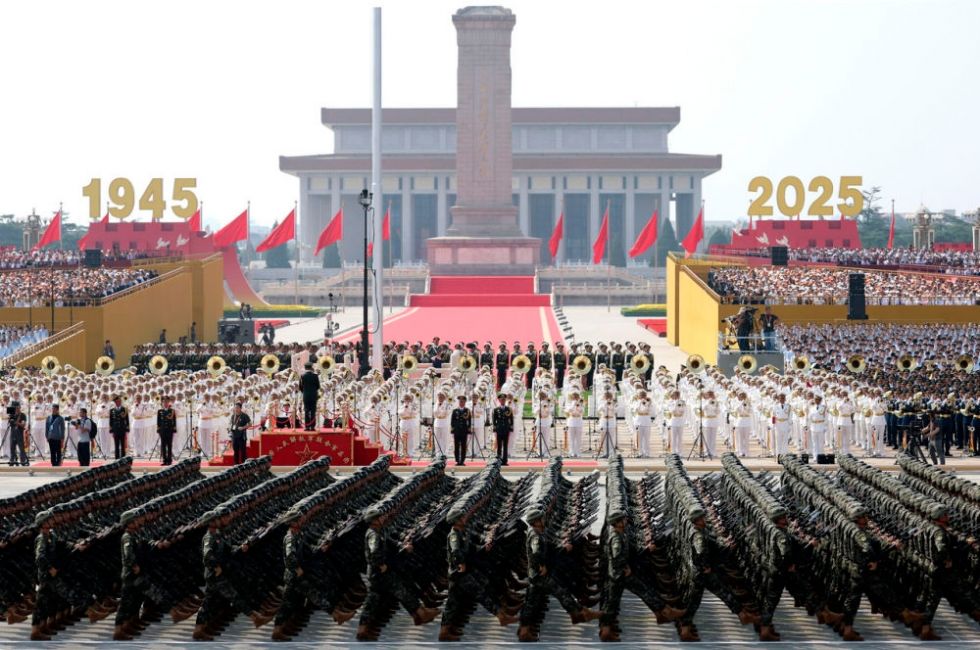

这是刘卫兵拍摄的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会现场(9月3日摄)。

聚焦金水桥

阅兵前一天晚上,夜里11点躺在简易沙发上想眯一会儿,结果怎么数数也睡不着。年轻时遇到重大采访,心里总亢奋。如今年龄大了,还是容易激动。一直熬到3日凌晨近2点,干脆推着器材箱子出发。周围静悄悄的,同事们背着器材登上大巴,脸上有疲惫更有信心和坚毅。

抵达广场,我和同事来到金水桥前,把众多摄影器材像接力一样运到4米高的摄影台上。

东方已渐渐露出红晕。始建于明代的城楼、护城河、华表以及东方远处的中国尊等建筑掩映在晨光中,让人感受历史的跨越与变迁。大家忙着准备器材,安装三脚架,调试相机,试验用宽带网络给编辑部即拍即传照片。

抽空和周围同行聊天时,新影厂20多岁的摄像小伙,听说我参加过1999年国庆50周年以来的多次阅兵采访,露出惊讶的神情。“那时拍阅兵啥样?”我说,不一样的是,那时拍胶卷,回单位冲洗照片后才能发稿,现在用数码相机甚至手机,现场拍随时发。而一样的是,拍阅兵总能让人振奋,亲身感受国家的发展和进步。

9月3日9时,中外领导人登上城楼,纪念大会开始。广场上举行升旗仪式。我先用长镜头向北抓拍城楼上的景象。然后转身向南,避开前面高耸的摄像机,带上广场上“1945”的背景,记录下升国旗的场景。从20世纪90年代初,我就常来广场拍升国旗仪式,国旗冉冉升起时总让人心潮澎湃。

“来啦!”随着检阅车由远而近驶上金水桥。我屏住呼吸、稳住身体,握紧相机,眼睛紧紧盯在取景框上。镜头紧跟着检阅车从北向南,稳定而快速地按动快门,记录下这一重要时刻。画面背景中的天安门城楼显得格外雄伟,两侧的标语对称并清晰可见。后来查相机数据,在大约20秒的时间里,我拍摄了200多张照片。

采访前,我做了充足的防护准备。听说要爬高上梯,爱人给买了施工用的防护绳。我事先在办公室多次演练登梯拍摄,到现场仔细观察环境,稳定好脚下梯子,规范好拍摄动作,确保万无一失。其实,比起阅兵时登上几十米高的位置进行拍摄的记者,我是小巫见大巫了。我常跟青年记者说,新闻摄影总的来说是青年人的事业。

不想放弃有价值的瞬间

回想1999年国庆,我在金水桥东边的华表下第一次采访阅兵,开始时激动得手直哆嗦。当坦克车轰隆隆地开过来时,感觉身体随着大地在颤抖,好不容易才稳住相机拍摄。那次我时而登上高台,时而跑到长安街边,总想多记录感人的场景。此后的2009年国庆60周年,拍摄检阅的10多分钟里,注意力高度集中,只听到耳边的风声、口号声和快门的咔咔声。后来在国庆70周年时,我在金水桥东桥窝附近高台上,记录下以广场庆祝现场和“2019”字样为背景的阅兵场景。

面对又一次盛大的阅兵,完成金水桥的画面拍摄后,我们迅速回到摄影台,按照事前思考好的拍摄计划,一会儿拍城楼,一会儿转身拍阅兵。交替使用长短镜头拍摄城楼上的中外领导人,抓拍受阅部队和装备经过广场的各种场景。其间,我特别注意带上有特点和标志的背景拍摄,比如,长城背景上的“2025”字样、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、国家博物馆等。我一直认为,记录下特定时空和特殊环境中的新闻人物和场景的照片,更有时代和历史价值。

不想放过任何有价值的瞬间,是我平时拍摄新闻时给自己定下的目标。遇到重大事件,自己倍加珍惜。阅兵现场,一夜没睡的我像上了发条一样,交替使用长短镜头,时而向北、时而向南不停地拍摄。一边忙着抬头观察拍摄,一边抽空低头从相机屏幕上选择照片、给编辑部发稿。忙得不可开交时,真恨不得多长两只手。

那天,预报中的雨没下起来,多云的天气异常闷热,不强的光线却晒得脸和胳膊生疼。汗水不时迷住双眼,使劲儿抹几把接着干。我们个个忙得汗流浃背,像落汤鸡似的。后来一统计,一个多小时的拍摄中,我向编辑部发回了近200张照片,编辑部发出了约30张。其中带有“1945”和“2025”字样的升国旗、受阅步兵和空中方阵以及广场盛大场景照片,受到读者好评。

采访中有时感觉真累。疲劳时我就想当年抗战先辈,眼下这些辛苦不算什么。其实,为了做好阅兵摄影报道,同事们都在拼搏。有的同事刚从国外采访归来,晚上就接着参加阅兵报道。大家希望用自己的努力为胜利纪念日阅兵作出一些贡献,致敬历史。

为此次报道,许多人都默默无闻地付出辛苦,比如图片编辑和技术保障人员。没有他们的细致和高效工作,就不可能完成好报道任务。记得采访前,图片编辑主动和记者联系,反复商议拍摄和发稿事宜。据说阅兵当天,新华社有150多名记者遍布近百个拍摄位置,并向编辑部发回了上万张照片,编辑部发出了约3000张。

一时间,新华社照片因及时、全面、生动,上了网络的热搜榜,还受到网友的广泛好评。客观来说,进入网络新媒体时代,传统的新闻图片面对短视频及网络多媒体的竞争,压力很大。然而这次报道之所以取得成功,不少同事认为,只要不断完善报道机制,敢于运用新技术新手段,有科学有效的调度和指挥,有摄影记者尽心尽力拍摄,有高素质的编辑快速编辑处理稿件,报道就一定能出彩。

如今回想起来,自己快60岁的人,站在4米高的高台再登上梯子拍摄,确实有些紧张。况且,多年前因连续紧张采访,我被诊断为神经性感音聋、开始有些恐高。想起20世纪90年代初,我背着摄影包沿着天宁寺塔外侧的梯子爬上58米高的塔顶去拍摄,那时年轻真不怕。

采访结束后,爱人听说我登高拍摄没系好保险绳,埋怨我好半天。后来同事给我发来一张照片。画面上,我们站在高高的摄影架上全神贯注地拍摄,下面朋友用力扶着我的腿……那张照片成为我参加2025年抗战胜利纪念日阅兵的影像记忆。

已有0人发表了评论