为深入学习贯彻习近平文化思想,弘扬中华优秀传统文化,增强文化自觉和文化自信,引领青少年成长成材,北京市社科联、市社科规划办自2024年起,组织开展了社科普及进校园系列活动,有效提升了青少年对中华优秀传统文化的认识和理解,培养了学生的爱国情感和文化自觉。为更好地持续推进该活动,及时总结经验、改进工作,通过问卷调查、座谈交流、电话访谈与实地考察等方式开展专题调研,系统梳理了近两年来社科普及进校园活动的主要做法与成效,查找存在的问题,并在此基础上,为进一步提升活动质量、增强实效性提出对策建议。

一、开展社科普及进校园活动的做法与成效

社科普及进校园活动由市社科联、市社科规划办主办,北京学习科学学会承办,自2024年4月启动以来,已在北京市及周边城市中小学举办了30余场活动,对弘扬中华优秀传统文化,塑造青少年正确的价值观,提升科学素养,促进身心健康发挥了积极作用。

(一)传承中华优秀文化,塑造正确价值观。社科普及进校园活动是传承弘扬中华优秀传统文化的重要载体。2024年和2025年活动的主题分别为“弘扬中华优秀传统文化,引领青少年成长成才”和“赓续中华文脉,让传统文化薪火相传”。围绕主题,我们邀请中国石油大学(北京)马克思主义学院院长张明明为通州区永乐店中学作题为“中国风格与中国气派的哲学与文化——深入理解把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合”的讲座,深入浅出地阐释马克思主义基本原理与中华优秀传统文化的内在联系,帮助学生感悟中国哲学与文化的独特魅力和深厚底蕴;邀请中共党史学会会长刘岳以海陀山革命历史为主线,为延庆区大庄科中心小学讲授“巍巍海坨 红色记忆”,激励学生铭记历史、珍惜当下,争做有理想、有本领、有担当的时代新人;邀请中国民族卫生协会体质健康管理首席专家孙苛莉以“立鸿鹄志 赴山河约”为题,面向大兴一中高一年级讲解立志在人生发展中的重要意义;邀请红学专家开展《红楼梦》系列讲座,引导学生探寻古典文学的当代价值;邀请非遗传承人现场讲解并指导作品制作,深化学生对传统文化魅力与价值的切身感受。通过专家讲授,有效增强了学生的文化自信与民族认同。

(二)联动多方资源,协同丰富校园文化。社科普及进校园活动整合北京非物质文化遗产发展基金会、北京东方生命文化研究会等社会组织和高校专家资源,协同各中小学校师生共同推进实施。除传统讲座外,还组织北京顺义牛栏山第一中学板桥学校数十名高中生赴北京大观园,实景再现《红楼梦》经典片段,将经典阅读和实地体验、角色扮演和艺术表达融为一体,拓展了经典教育的形式;首都师范大学附属育新学校小学部学生在3位非遗代表性传承人指导下,亲手制作泥塑、面塑、剪纸等非遗作品,体验手工创作的乐趣;市社科联二级巡视员傅彦泽代表市社科联向学生赠送《非遗巡礼》《当代北京史话系列丛书》等社科普及读物,鼓励他们在阅读中学习、在学习中成长。通过“校社协同”育人模式,市社科联搭建平台,专业组织与学校紧密配合,整合社会文化资源融入教育教学,在丰富校园文化的同时,形成提升青少年综合素养的合力。

(三)与教学课堂互补,多角度维护师生身心健康。为推动学习科学理念普及应用,北京市学习科学学会秘书长李荐面向大兴区第五小学和北京市潞河中学的1200余名师生及家长,开展题为“学习科学友善用脑 提高大脑效率”的科普讲座,融合脑科学、教育学和心理学知识,助力构建科学高效的学习模式。海淀区心理健康教育学科教研基地首席教师为房山区琉璃河镇兴礼村和石楼中学的200余名学生家长普及青春期心理健康知识,分析常见问题的成因与应对策略。广安门医院副主任医师结合青少年学习生活场景,将音乐疗法、绘画治疗等非遗技艺融入诊疗实践,为通州区梨园镇中心小学80余名师生及家长代表带来“中医教你睡好觉的技巧”。这些科普内容与学校课堂教学形成有效互补,从更多角度为学生的身心健康和幸福成长保驾护航。

(四)弥补师资不足,促进教育资源均衡发展。针对北京远郊区与城六区在社科教育资源上的差距,社科普及进校园活动适当向远郊倾斜,组织专家克服交通困难,赴房山、延庆、顺义、怀柔等区开展10场活动。为助力京津冀协同发展,弥补河北省相关教育资源不足,活动还邀请中国红楼梦学会副理事长、中央民族大学文学院曹立波教授赴河北廊坊市第八高级中学,开展“走进大观园 品湘黛联诗”主题讲座,带领师生沉浸式解读《红楼梦》的经典魅力。通过社科普及进校园,有效引入优质社科教育资源,为促进京津冀协同发展区域间教育资源均衡发展尽一份力。

二、存在的主要问题

通过设计了覆盖参与活动主题、区县分布、契合度评价、专业性和满意度评估等16个维度的专题问卷调研,以问卷星形式匿名向参与过社科普及进校园活动的学校负责人和教师代表发送,共收回有效问卷76份,结合座谈交流、电话访谈、实地考察等,发现存在以下几个问题。

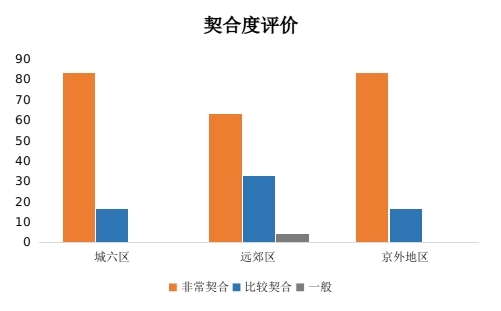

(一)活动内容与学校教育需求契合度存在不足。调研数据显示,在关于活动与本校师生教育需求契合度的评价中,城六区选择“非常契合”的占比为83.3%,“比较契合”为16.7%;远郊区“非常契合”为63%,“比较契合”为32.6%,“一般”为4.3%;京外地区评价与城六区基本一致。从内容维度看,《红楼梦》相关主题和“非遗传承”特色课程的“非常契合”认可度最高,分别为75%和71.4%。交叉分析表明,活动满意度与契合度评价呈正相关,城六区、远郊区和京外地区的“非常满意”比例分别为83.3%、69.6%和85.7%。城六区开展的8场活动均围绕《红楼梦》和“非遗传承”主题开展,这可能是其“非常契合”占比较远郊区更高的主要原因。在单项课程中,《中医教你睡好觉》的“一般”评价较多,可能与部分受访者不存在睡眠困扰,认为该课程与其实际需求关联不强有关;“友善用脑”课程的“非常契合”占比最低,为46.2%,缘于该课程自研发十多年来,主要是针对教师的培训,经验丰富,但面对学生开展的科普讲座不多,在匹配教学需求方面仍有提升空间。

(二)部分授课专家面对中小学生教学经验不足。社科普及进校园活动的授课专家均经主、承办单位严格筛选,来自高校、社会组织、医疗机构、教研基地及中学特级教师队伍,专业能力和理论功底普遍扎实。在师资专业性测评中,“非常专业”占比达77.6%,其余均为“比较专业”,未出现“一般”或“不足”的评价。然而,部分专家长期面向高校学生或成人开展教学,缺乏针对中小学生的授课经验,在知识讲解中难以做到深入浅出,未能充分运用喜闻乐见的语言传递内容,一定程度上影响了科普的实际效果。

(三)活动形式不够丰富多样。社科普及进校园活动目前仍以传统课堂讲授为主,在互动设计与趣味性方面存在欠缺,未能充分借助多媒体、虚拟现实等现代技术手段营造生动直观的学习场景,影响了学生的参与积极性。在多选题“你认为最需要改进的方面”中,“活动形式多样”占比72.4%,“讲座内容深度和趣味性”占比63.2%。中小学生天性活泼,对活动的多样性与趣味性要求高于成人。此外,现有活动均为线下开展,未拓展线上资源,19场活动累计覆盖约4000人次。有48.7%的受访者建议加强“线上线下资源整合”。电话访谈中,部分组织者也提出应增设线上形式,既可扩大受众规模、增强参与灵活性,也为路途较远或不便外出的专家提供远程授课便利。

(四)活动时间安排不够均衡。2025年计划举办27场社科普及进校园活动,截至10月中旬仅完成13场,剩余14场需在11月底前集中开展。据了解,原计划上半年举办16场、下半年11场,但因学校上半年(下学期)面临中高考等关键任务,多数学校为保障教学秩序而减少活动安排,导致上半年执行困难;同时,主办单位年底封账,要求活动最迟于11月20日前结束,无法延后。十几场活动密集压缩在40余天内完成,易形成“年底突击”现象,加重组织压力,影响活动质量与实施效果。

三、改进的对策建议

(一)紧扣中小学生实际需求设计活动内容。教育的长远目标在于学生成长成才,但不可忽视中小学生及学校面临的中高考现实压力。例如,《红楼梦》作为语文中高考的重要内容,其相关主题活动与教学需求契合度高;非遗技艺传承及博物馆等课程兼具独特性和实践趣味性,能有效缓解学生日常学习的紧张感,因而广受欢迎。而部分政治理论、健康类课程因学校已有其他渠道安排,契合度相对较低。建议今后从学生的兴趣特点、认知水平、中高考关联度以及资源稀缺性等维度综合设计活动内容,以提升实效性和满意度。

(二)严格遴选授课专家。遴选授课专家过程中,在注重其专业水平的同时,应重点关注教学经验与教学风格是否契合中小学生性格和认知特点。既要了解是否有中小学生授课经验,以及教学效果反馈情况,也要观看以往的教学视频,遴选懂学生、善转化、有热情、语言生动、案例丰富的专家,避免选择带有“居高临下”态度或采用“照本宣科”方式授课的专家。此外,还应在课前与授课专家充分沟通,明确要求态度“平等不俯视”,内容“降维不降质”,能够结合学生熟悉的学习与生活场景展开讲解,使学生在轻松氛围中吸收社科知识。

(三)丰富活动形式与载体。应充分考虑青少年的认知与心理特点,着力增强活动的趣味性与参与感。一要拓展线上课堂。例如,运用“腾讯会议”“钉钉”等软件组织网上授课,有效提升参与的灵活性,扩大受众覆盖面。二要善用现代信息技术丰富表现形式。例如,在非遗制作课程中,借助大屏幕同步展示细节,综合运用图文、音频、视频等多媒体手段增强互动效果。三要推动活动形式多样化。通过组织辩论会、工作坊、角色扮演等互动形式,激发学生主动参与的热情。例如,组织开展“社会热点辩论会”“法律知识工坊”“历史情景剧”等,丰富活动形式,增加活动吸引力。

(四)合理安排活动时间与节奏。考虑到上学期(3-7月)为5个月,下学期(9-11月)仅3个月,建议将活动主体安排在上学期开展,以缓解年底集中举办的压力。主办单位尽早指导制定全年工作方案,协调社会组织、高校学者等专家资源,推荐授课专家。承办单位提前谋划,在每年春季开学前就与中小学校初步对接。同时加强宣传推广,线上通过学会、学校官网、微信公众号等渠道提前发布活动信息,线下利用校园展板等方式营造氛围,提升师生关注度。在资源配置上,继续向北京市远郊区县倾斜,并加强与河北、天津的联动,协同师资力量,增加活动场次,实现资源共享,主动服务京津冀协同发展大局。