在罗马人统治下,佩特拉曾一度繁荣昌盛,罗马工程师们铺筑商道,改进灌溉设施。可是佩特拉的经济支柱--贸易却开始发生变化:越来越多的货物依靠海上运输,地中海岸的一座名叫亚力山大的城市抢走了它的一部分生意;陆地运输也开始变化,罗马人在它北部兴建了一条大路,连通了途利亚的大马士革与美索不达米亚(今天的伊拉克),掠走了更多的运输贸易。到了公元3世纪,佩特拉的经济实力和财富大大减弱。公元4世纪,佩特拉沦为拜占庭(或称东罗马帝国)的一部分。在这期间,它成为一座基督教城市,是拜占庭(或称东正教)大主教的居住地。公元7世纪,伊斯兰教在阿拉伯地区东山再起,迅速波及西亚和北非地带。伊斯兰帝国日趋强大,最终控制了从西班牙到阿富汗的广大地区,阿拉伯人佩特拉区又成了伊斯兰帝国的一个小省。

世界新七大奇迹

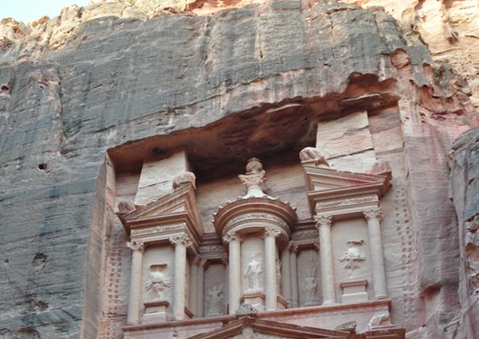

2007年佩特拉被评选为世界新七大奇迹。古城建筑图案细致典雅,有的是纳巴泰特色的“阶梯式”山墙压顶装饰,体现了埃及和亚述建筑的风格。整个建筑重点放在正面,内部则是毫无装饰的巨室。古城核心是一个大广场,广场正面是宏伟的哈兹纳宫。宫室凿在陡岩上,分上下两层,高约40米、宽约30米依山雕凿,造型雄伟,有6根罗马式门柱,直至洞顶。柱与柱间是神龛,供奉圣母、带翅武士等神像,虽多残缺,仍不失本来神韵。正殿后壁龛肃立着圣母像,栩栩如生。左右殿壁的壁画,色彩暗淡,但粗犷的线条依稀可辨。横梁和门檐雕有精细图案。穿过哈兹纳殿堂前面的小谷,有古罗马剧场遗迹。剧场后面有一处开阔地,城市房屋依四周山坡建筑而成,有寺院、宫殿、浴室和住宅等。

2007年佩特拉被评选为世界新七大奇迹。

南面半山腰的欧翁宫似是王室殿宇。拾级而登,只见半山岩石被掏空了,几百平方米的大殿不见一根柱子。后面的配殿肃穆而阴森,是历代国王的陵墓。欧翁宫的两侧是密如蜂巢的石窟群,分别作为寺院、住宅、浴室、墓窟。洞型和内部雕饰并不雷同,悬崖顶部的洞室富于诗意,白云缭绕,赛如鹊巢鹰窝。到了那里,恍若置身仙境。在哈兹纳宫开阔地四周是其他的陵墓及大厅,数量不比在岩石上开凿的人工岩洞多多少。向右,小路在崖壁中间较宽的地方延伸,崖壁上点缀着较小的墓窟,看上去像是岩石上的黑洞。

佩特拉有一座博物馆,它负责对佩特拉遗迹进行发掘和保护。门口几尊塑像笑容可掬,馆内人兽雕塑美不胜收:绰约多姿的顶水坛少女、盛气凌人的壮硕武士、咆哮的雄狮、温顺的绵羊,一尊尊呼之欲出。馆里收藏的岩城文物,展示了古都昔日的盛况。

今天的约旦佩特拉

20世纪,佩特拉成为旅游圣地,佩特拉的主要观光景点是古城本身。年长或行动不便的游客可以乘坐马车直接进入佩特拉内部的主要景点。还可以在通过蛇道之后用驴代步,如果喜欢更刺激点的,则可乘坐骆驼,这比想象中轻松,而且出乎意料地舒适。但乘坐途中要小心谨慎,因为佩特拉占地面积非常广大,可能在途中遇到需要攀爬的陡峭地形。蛇道尽头是佩特拉最著名的古迹,令人叹为观止的宝库,或称为卡兹尼。这个古迹曾出现在系列电影《圣战奇兵》中。

纳巴特人的后裔,保持着祖先的习俗

佩特拉也是考古学家研究的重要而严肃的课题之一。首批当代考古队考察了佩特拉的石雕墓地和庙宇,研究者们确定佩特拉建筑融入了埃及、叙利亚、美索不达米亚、希腊以及罗马的建筑风格,展示出一个多国文化交流中心城市的风貌。

岩城现有100多名居民,一部分仍然住在洞窟里,他们就是纳巴特人的后裔,保持着祖先的习俗,身穿阿拉伯长袍,头缠红色带条纹头巾,妇女蒙着面纱。当地政府采取了一系列积极保护措施,设立专门机构来管理,使得古城得以完整地保存下来。

已有0人发表了评论