三、基于省纪委书记职业背景的实证分析

我们可以从不同的角度来衡量中国共产党纪律检查委员会机构和职能的变化,但是进行这种实证研究通常十分困难,主要是缺乏合适、可靠的数据。本文尝试基于省级纪律检查委员会书记的职业背景来分析中国共产党纪律检查委员会在过去三十年的历史变迁。借助领导干部的职业背景来分析中国政治的演进并不是新的方法。泰维斯(Teiwes,1974)、古德曼(Goodman,1980)、李成(Li,1990;2003)、臧小伟(Zang,1993)和熊义志(2008)等曾尝试使用中国共产党省委书记或省长的工作经历或主职业来分析其职业模式的变迁,从而研究领导人的代际更替和技术官僚化的趋势。然而,目前还没有关于省纪委书记职业背景的研究文献。本文不仅分析了中国改革时期省纪委书记职业背景的变迁,还将其用于分析纪委职能的变化,这是一种新的尝试。

(一)指标体系的建立

1.权威性

权威性突出表现在反腐败机构在国家机关中的地位,以及所拥有的政治权力和资源。对于中国这样的威权主义国家来说,这集中反映在纪委书记的权力和地位上。在省级层面上,最高的政治权力机构应该是中国共产党省级委员会的常委会,其中又分为书记、副书记和常委三个层面。因此,省纪委书记在常委会中的排名就是衡量反腐败机构权威性的重要指标。

当然,政治权力不仅包括显性的政治地位,还包括一些隐性的因素,例如纪委书记的政治发展潜力。如果省纪委书记总是成为官员职业生涯的最后一站,那么说明这个职位并没有受到太多的重视,纪委书记的政治权威必然受到一定限制,工作激励也会受到一定影响。相反,如果省纪委书记离任之后能够有较好的政治前途,那么纪委书记的权威性必然会得到提高。

本研究主要应用两项指标来衡量纪委的权威性,分别是纪委书记在中国共产党省级委员会中的排名,以及省纪委书记离任之后的职业发展情况。

2.独立性

当腐败行为被发现之后,决定其会否被深入调查和起诉的关键因素就是反腐败机构,特别是其主要负责人的意愿。在可供调查的腐败线索相对较多,调查力量相对有限的情况下,反腐败机构的主要负责人有相当大的自由裁量权来决定对腐败线索进行调查的优先级(Manion,1997)。在中国经济转轨期间,腐败主要发生在负责经济发展的部门。这主要是因为这些部门集中了大量的国家和社会资源,法律制度也相对较不完善。于是,纪委书记的职业背景可能就会对其决定调查优先级的决定产生一定影响。理论上来说,如果某纪委书记一直在纪律检查机关工作,或是在检察机关、公安机关或审计机关等法律执行部门工作,那么他可能会较少受到影响。而如果该纪委书记以前曾经在经济管理部门、财政部门,或是腐败相对多发的建设部门、金融部门工作过,那么他工作的独立性就会受到一定影响。

本研究通过三项指标来评价反腐败机构的独立性,包括纪委书记在不同类型部门的工作经历,以及在不同地区的工作经历。

3.廉洁性

对于法律执行机构来说,其自身的廉洁性是决定其工作绩效的重要因素。难以想象,一个腐败的纪委书记会带领他的团队严肃地开展反腐败工作。对于中国共产党纪律检查委员会来说,他的工作职能不仅包括对党政官员的腐败行为进行查处,而且还包括其他违反党的纪律,例如组织纪律、政治纪律的行为。因此,我们用省纪委书记中出现腐败行为的比例来衡量省纪委的廉洁程度。

4.专业性

纪委书记的文化程度、知识结构和专业经历是决定其是否能够专业化开展工作的重要因素。纪委书记的文化程度主要表现在其原始的学历状况。知识结构主要通过其在大学和研究生阶段的专业来衡量,分为社会科学和非社会科学专业两种类型。专业经历主要考察纪委书记在纪律检查机关、其他司法和法律执行机关,以及其他部门的工作时间长度。

(二)数据库构建

本研究建立了一套指标体系来对官员的职业背景和经历进行编码,包括官员的基本信息(出生年、性别、籍贯、学历等)和职业信息(任纪委书记时期、之前的职业背景、之后的职业发展等)等。本案例库统计了1978年改革开放之后任各省(市、自治区)的官员共191名。选择从1978年开始统计主要是因为之前有关省纪委书记职业背景的信息严重不全,而且1978年之后也是纪委制度重建的关键时期。除了在1982年之前可能有4个省份的纪委书记无法考证之外,这段时期大部分曾任省(市、自治区)纪委书记(以下简称省纪委书记)的官员都在我们所建立的数据库中。在这191名省纪委书记中,有8人先后在两个省份担任过纪委书记。

为了便于比较,本研究选择了一些基础年份来作为统计的基准。如果正常换届,纪委书记的人事调整通常发生在各省(市、自治区)中国共产党代表大会上。这一大会的召开时间在各省之间会有差异,但是主要集中在中国共产党全国代表大会召开之前的半年时间里。为了避开各省纪委换届时间的差异而造成的影响,我们选择1980年及之后每个五年的年份作为比较基准年。

(三)实证分析结果

1.权威性

纪委书记在党委中的排名是其权威性的直接反映。在改革初期,省委常委通常由第一书记、常务书记、书记、常委组成,纪委书记一般由省委书记兼任。20世纪80年代初,各省的省委组成陆续发生变化,不再设第一书记,而由书记、副书记和常委组成,副书记通常为3~4名,纪委书记一般任常委。2001年,“江苏曹克明模式”在全国开始推行,中央纪委五次全会上明确指出要“逐步做到地方各级纪委书记由同级党委副书记担任”。然而从2006年底开始,由于中央对省委副书记的职数开始进行严格限制为2名,其中还包括省长,省纪委书记重新改为由省委常委担任。

由此来看,纪委书记在党委中的地位经历了一个从书记到常委,再到副书记,最后到常委的变化。但是这并不能完全反映纪委书记在党委中的排名变化,因为这在很大程度上受到党委内部不同职务的职数变化影响。纪委书记在党委中的排名有的时候并不完全依据纪委的地位,而与纪委书记相对于其他常委升为副部级的先后等因素也有关系,因此仅从名称上的变化很难确定排名变化。例如,辽宁省委2006年换届之后,省纪委书记王唯众不再担任党委副书记,但是在常委会中排名第4,仅次于省委书记、省长和省委副书记。而在其他省市,省纪委书记在常委会中的排名从第4到第10都有。无论如何,可以肯定的一点是,2001年纪委书记从常委升格为副书记确实提高了纪委书记的排名和纪委的权威性。

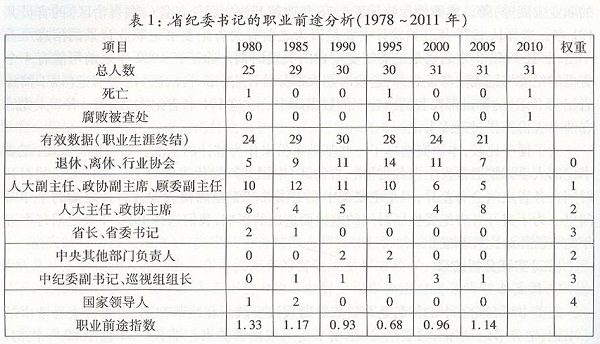

省纪委书记的权威性可能与其职业前途也有很大关系。我们将省纪委书记离职之后的职业前途分成7种类型,分别是退休、离休或到社会组织任职,到人大、政协和顾问委员会任副职,到人大、政协和顾问委员会任正职,省长或省委书记,中央其他部门负责人,中纪委副书记或巡视组组长,国家领导人。我们给每种职业经历赋予不同的权重,如表1所示。除了5名在任省纪委书记时期死亡或因腐败行为被查处的,我们计算不同时期省纪委书记的平均职业前途,得到职业前途指数。很明显,从1980年到1995年,省纪委书记的职业前途指数持续下降,从2000年开始显著回升。这反映了不同时期纪委书记在国家政治生活中的分量和受重视程度,也经历了一个先下降,后上升的过程。

2.独立性

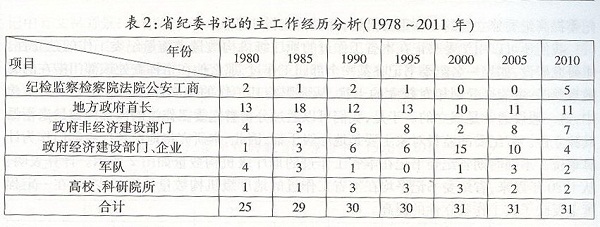

本研究用纪委书记的腐败多发部门中的工作经历来衡量其独立性。这里提出一个指标,我们称之为主工作经历。主工作经历指的是在该官员的职业生涯中,工作时间最长的经历类型,主要分为监督部门(纪检检查、检察院、法院、公安、审计、工商等),地方政府首长,政府非经济建设部门,政府经济建设部门(发改委、经委、建设、财政、贸易等),军队,高校和科研院所。我们按照省纪委书记的主工作经历进行了统计,结果如表2所示。在改革开放过程中,来自政府经济建设部门和企业的纪委书记人数显著上升,到2000年几乎达到了一半。这是一种很不正常的现象,因为这些部门恰恰是腐败多发、易发的领域,也应该是纪律检查机关监督的重点。如果纪委书记来自这些部门,从理论上来看,肯定会降低纪委工作的独立性。好在这一情况在2000年之后得到了明显的扭转,到2010年仅有12.9%的省纪委书记来自政府经济建设部门或企业。2010年在任的纪委书记中长期工作在监督部门的比例明显提高。同时,由地方政府首长升任的纪委书记比例也在逐渐下降,这表明纪委书记的重要性在提高,不再成为为少数“劳苦功高”的地方首长解决级别问题的途径。

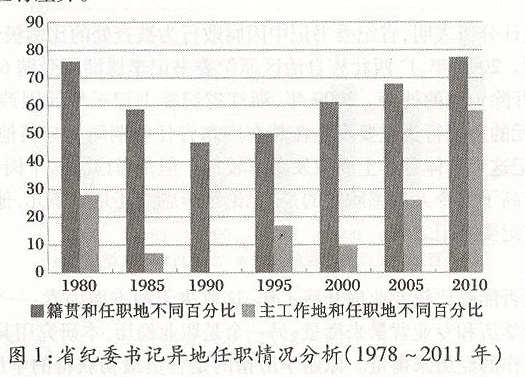

纪委书记异地任职的情况可能也是影响其独立性的重要因素。在关系文化社会中,如果监督者与被监督对象素不相识,他很有可能会秉公执法;而如果他们沾亲带故或是相互熟悉,那么从理论上来说,他徇私舞弊的可能性会更大。因此,减少这种关系就成为选任纪委书记过程中的一个重要考量。中国古代就有地方官异地任职的传统,目的就是提高监督的有效性,降低尾大不掉的风险。本研究考察了两种异地任职的情况,一种是纪委书记的籍贯与任职地有省份上的差异,另一种是主工作地和任职地有省份上的差异。主工作地指的是在该官员的职业经历中,任职时间最长的省份。从图1的分析结果来看,改革开放以来,省纪委书记中籍贯和任职地不同的比例一直比较高,但是经历了一个先下降,后迅速上升的过程。最低点出现在1990年,只有46.7%的省纪委书记不在其籍贯地任纪委书记。在1980年和2010年,这一比例分别达到了76.0%和77.4%。我们认为主工作地和任职地差异的分析更能说明问题,因为籍贯往往是一个不太合适的统计指标,因为其与出生地往往有差异。

图1的分析充分凸显了省纪委书记异地任职情况的变化。在1980年,28.0%的省纪委书记被调任到其主工作地之外的省份担任省纪委书记,这一比例在1985年显著下降,到了1990年竟然降到了0。从2005年到2010年,主工作地和任职地不同的比例先后被提高到了25.8%和58.1%。这表明,省纪委书记异地任职已经成为中国共产党中央和中纪委提高纪委独立性的一项重要措施,并且落实得非常快。

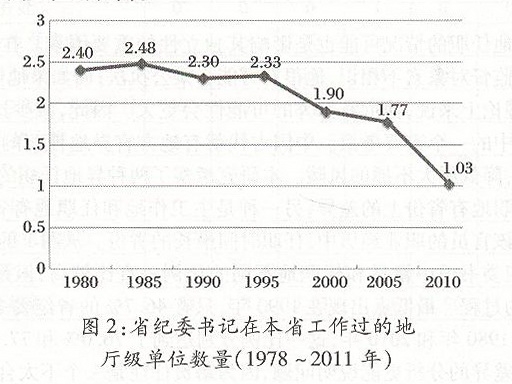

我们还可以用纪委书记在本省工作过的地厅级机构数量来衡量纪委工作的独立性。本研究假设,如果一名纪委书记在某一个部门工作过,那么他在指挥查处该部门潜在的腐败现象时,可能会受到相对较大的干扰,从而影响其工作的独立性。在中国的政治文化中,这一假设通常是成立的。于是,我们可以通过分析省纪委工作过的同部门数量来衡量其独立性。省纪委的监督对象主要是地厅级干部,因此,本研究将地市和厅级部门作为计算单位。不同时期省纪委书记在本省工作过的地厅级机构数量如图2所示。计算表明,从1980年以来,省纪委书记平均在本省工作过的地厅级机构数量持续减少,这在一定程度上反映了其工作独立性的提高。

3.廉洁性

本研究的统计分析表明,省纪委书记中因腐败行为被查处的比例极低,在过去三十年中只出现了2例。2000年,广西壮族自治区原纪委书记李恩潮因受贿63万元被查处,受到了撤销公职、开除党籍的处分。2009年,浙江省纪委书记王华元因涉嫌严重违纪被调查。据称,王华元的违纪行为主要发生在其在广东省任职期间。与其他省部级领导岗位相比,省纪委书记这个群体总体上腐败发案率较低。但是考虑到这个岗位的特殊性,这个比例已经是比较高了。令人稍感欣慰的是,无论是李恩潮还是王华元,他们的腐败行为主要发生在担任省纪委书记之前。

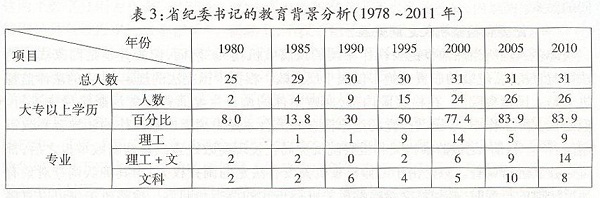

4.专业性

纪委书记是否能够比较专业地开展工作,这取决于两方面因素:一个是其学习能力,本研究用其原始学历和专业背景来衡量;另一个是职业经历,本研究用其是否有在纪委和其他监督部门工作的经历来衡量。原始学历指的是官员最初获得的学历,而不包括他通过在职进修获得的经历。尽管在职进修也十分重要,但是从中国改革开放之后的情况来看,这种学历往往是不需要太多时间和精力的投入就可以获得的。表3的分析结果表明,从1980年到2010年,省纪委书记中原始学历在大专以上的已经从8.0%逐步提高到了83.9%。这与这一时期中国人总的学历水平提高是相一致的。值得注意的是,省纪委书记中有文科背景(含在职学习)的比例在逐步提高。不仅省纪委书记中最初学习文科的比例接近三分之一,而且有越来越多理工科背景的纪委书记在进修的时候选择了文科。2010年在任的省纪委书记中有文科学习经历的比例达到了71.0%。对社会科学知识的熟练掌握有助于省纪委书记充分利用已有的研究成果,把握腐败发生发展的规律,用科学的手段采取有针对性的反腐败措施。

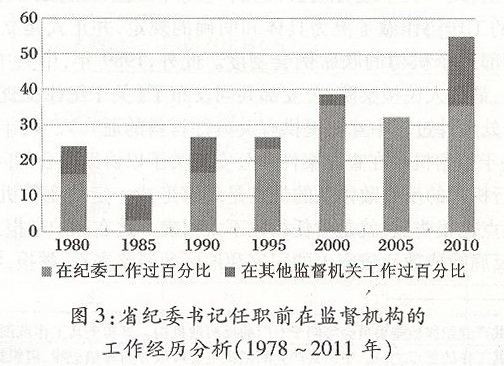

如果省纪委书记在上任之前,从来没有在纪检监察机关或是司法和行政执法机关工作过,那么一般来说他很难很快适应角色,专业化地开展反腐败工作。因此,本研究统计分析了省纪委书记在上任之前,在各监督部门的工作经历情况,如图3所示。分析表明,2000年之后,差不多有三分之一的纪委书记在任职之前曾经在纪检监察机关工作过,而在其他监督部门工作过的比例也有显著提高。2010年在任的纪委书记中曾经在纪检监察或其他监督部门中工作过的比例合计达到了48.4%,这为纪委书记专业化地开展工作提供了可靠的保障。

已有0人发表了评论