四、以纪委为核心的中国反腐败体制的改革探讨

本文避开了关于中国共产党纪律检查委员会在中国反腐败体制中地位和作用的分析,而直接探讨了纪委职能的实现。这主要考虑了中国共产党在中国政治生活,以及纪委在中国当前反腐败体制中的现实地位。以上分析表明,在三十年的改革开放过程中,中国共产党纪律检查委员会在完善反腐败机制方面取得了很大的进展,权威性、独立性、廉洁性和专业性都有了很大的提高。然而,纪委在中国的国家廉政体系中应该扮演什么样的角色?如何从根本上保证纪委工作的有效性?这需要更深层次的探讨。本文认为,纪委的角色和定位,以及未来的改革取决于两个关系,即其与检察机关之间的关系和与党委之间的关系。

(一)纪委和检察机关之间关系

许多人理所当然地将纪委视作中国的反腐败机构。然而,纪委并不是国家法定的法律监督机构,纪委的职责也绝不仅限于反腐败。根据中国宪法的规定,法定的法律监督机关是人民检察院。在检察院内部,腐败案件的调查主要通过反贪污贿赂局来进行。但是在实际工作中,中国共产党的纪律检查委员会才是中国反腐败工作的领导者和政策制定者。目前,纪检监察机关和检察院反贪局在发现腐败线索或接到腐败举报之后,都可以独立进行调查。只是由于纪律检查机关没有法定的调查权力,当其确认调查对象有违反法律的行为时,必须移交给检察机关进行正式的调查和起诉。检察机关也可以直接立案侦查,但是目前大多数腐败案件都是由纪律检查机关首先调查,再移交给检察机关的。检察院也可以直接立案侦查,但在所有案件中占的比重较小。与纪委相比,检察机关工作人员中具有法律专业背景的比例更高,专业性也相对更强。

中国共产党纪律检查机关和检察院反贪局之间有一定的竞争,但更主要的是合作。1988年,中共中央纪律检查委员会、最高人民检察院决定在中国共产党的纪律检查委员会与国家检察机关之间建立联系制度和案件移送制度。1993年,中共中央纪委、最高人民检察院、监察部发布了《关于纪检监察机关和检察机关在反腐败斗争中加强协作的通知》,对相互之间的工作协作做了更为具体和明确的规定,并正式建立了中央纪委、最高人民检察院、监察部三个机构的联席例会制度。此外,1989年,中共中央纪律检查委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部共同发布了《关于纪律检查机关与法院、检察院、公安机关在查处案件过程中互相提供有关案件材料的通知》。同年,监察部还与公安部共同发布了《关于监察机关在查办案件中公安机关予以协助配合的问题的通知》。

拥有多个执行机构的反腐败体系的优点是能够形成一定的竞争机制,促进对腐败行为的查处,但是缺点也很明显,就是责任往往不太明确。这在保护举报人方面表现得十分突出。从香港等反腐败成效比较突出的国家和地区的经验来看,举报,特别是具名举报已经成为发现腐败线索的重要渠道。然而在我国大陆地区,通过举报被发现的比例并不高。并且随着腐败官员级别增高,通过举报被揭露的案件比例会降低(过勇,2007)。此外,具名举报占全部举报的比重更低。以河北省为例,全省纪检监察系统每年受理信访举报在6万件左右,与全省总人口的比重为1‰,即每年每1000个人中只有1人左右会信访或举报。在这6万件左右信访举报中,只有不到25%是具名举报(孙晓静,2006)。而香港的这两个数字分别为0.5‰和73%。考虑到内地和香港腐败水平的差异,内地的举报数量,特别是具名举报率显然都较低。实际上,不仅是纪检监察机关和检察机关,还有许多机构,包括人大、政协、审计机关等都有接收举报的职能。具名举报率低的一个重要原因是对于举报信息的处理不封闭、不专业,不仅无法及时形成反馈,反而举报信息很有可能被移送到举报对象手中,从而容易产生打击报复举报人等现象。

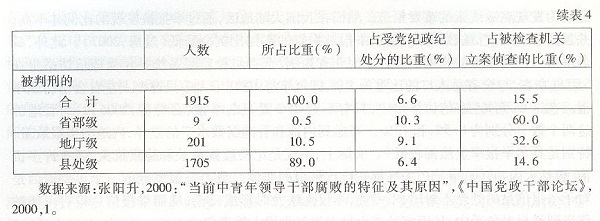

由于没有法定授权,纪律检查机关的调查手段会受到一定限制,主要表现为没有搜查的权力。于是,“双规”成为纪律检查机关常用的调查和审理手段。这在国内外受到一定的争议。由于纪律检查机关的监督属于执政党内部的监督,其掌握大多数案件首办权的现象也引起了外界关于这种监督是否有效的怀疑。根据中共中央组织部张阳升的研究,因腐败而受到党纪政纪处分的党政干部中,受到刑事处罚的比例十分低。他提供的数据表明,在1993-1998年期间全国受党纪政纪处分的党员干部累计达到2.89万人,其中平均每100名受党纪政纪处分的干部只有42.7人被检查机关立案侦查,只有6.6人被判刑(见表4)。受党纪政纪处分的省部级干部被判刑的比例为10.3%,地厅级比例为9.1%,县处级比例为6.4%。相比之下香港腐败案件的判罪率是78.4%,是大陆的接近10倍。这些都要求对纪委在中国国家廉政体系中的角色进行重新定位。

(二)纪委和党委之间关系

纪律检查委员会如何对同级党委进行监督?这是目前社会上讨论得十分热烈的一个话题。然而本文认为,这事实上是一个伪命题。从《中国共产党党章》来看,它根本就没有赋予纪律检查委员会监督同级党委的职能。《党章》第四十四条规定,“各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为,可以先进行初步核实,如果需要立案检查的,应当报同级党的委员会批准,涉及常务委员的,经报告同级党的委员会后报上一级纪律检查委员会批准”。这意味着,首先,纪律检查委员会的检查对象是党委委员或常委,而不是党委或常委会。其次,在对党委委员进行立案检查之前,需要获得同级党委的批准,因为纪律检查委员会是受同级党委领导的,它不可能有完全的独立办案权。最后,如果检查对象是常委,还必须报上一级纪委批准。为什么呢?因为根据中国共产党的干部管辖权限,党委常委根本就不在同级纪委的管辖权限之内。以省级为例,省纪委管辖对象是地厅级干部,党委常委是副部级,属于中组部和中纪委直接管辖的干部。因此,从这个意义上说,纪律检查委员会没有职责,也不可能对同级党委进行监督。

那么在这种情况下,如何保持纪委的独立性呢?现实的一个做法就是加强纪委的垂直领导。在党的十二大之前,双重领导体制有一个附加要求,就是以同级党委的领导为主。十二大取消了这个要求,这样从纸面意思上来说,上级纪委和同级党委的领导权是平等的。然而实际情况是,由于同级党委在很大程度上决定了纪委干部的升迁和待遇,纪委所掌握的资源等,对纪委的影响力必然更大一些。无论是强调“一把手”负责制,还是强调集体领导,对于保持纪委工作的独立性都不是什么好消息。我们的实证分析表明,在过去几年中,中纪委直接委派纪委书记,并且60%的省纪委书记是异地任职的情况表明,在大的制度框架没有变化的情况下,中纪委也在加强对省纪委的领导,以增加省纪委工作的独立性。然而,能否将纪委直接改为由上级纪委领导呢?这可能会遇到需要大幅度修改党章的问题。根据《党章》的现行规定,纪委需要向同级党的代表大会负责。这是一个制度上的障碍。

已有0人发表了评论