2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,作为世界反法西斯战争东方主战场,中国人民抗日战争开始时间最早、持续时间最长。在14年艰苦卓绝的抗争中,诞生了无数首激发全民抗战斗志的音乐作品,宣讲家网特别推出系列视点,带您一起聆听难忘的旋律,重温烽火中的经典。

一曲纯真童谣,铭刻着少年英雄的壮烈。当侵略者的炮火席卷华北,小英雄以生命为炬,燃亮抗争之路,用稚嫩肩膀扛起民族大义。借助这首歌曲,抗日小英雄“王二小”的故事被广为传颂。这首诞生于抗日战争时期的歌曲究竟是如何被创作出的,而“王二小”是否确有其人?一起了解歌曲背后的故事。

1942年春,日军对晋察冀抗日根据地之冀中区进行全面“扫荡”,切断冀中区与北岳、平西、冀东各区的联系,使冀中区陷于孤立,根据地面积大为缩小。5月至6月,日军华北方面军采取“铁壁合围”“反复合击”“分区清剿”“辗转抉剔”等战术,对冀中平原进行残酷“大扫荡”。

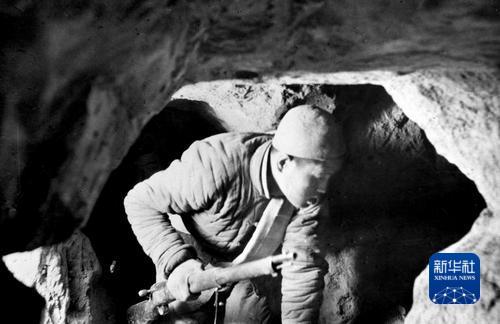

冀中八路军开展地道战。抗战摄影师 石少华 摄

中共冀中区委和冀中军区指挥主力部队3万余人,在冀中区人民及北岳、太行、冀东、冀南等区的八路军配合下,展开反“扫荡”作战。秋后,敌人的“扫荡”终于在我军民奋力抗击下宣告失败,活动于冀西地区西北战地服务团的同志从各地陆续回到灵寿县郭苏河畔的小山村两界峰集中。

一天,作曲家李劫夫(笔名劫夫)与诗人方冰坐在房东家的场院里晒太阳,谈起各自在反“扫荡”中接触到的可歌可泣的人物和故事,两人感叹不已,于是,相约把那些动人的故事写出来,纪念英雄、激励民众,也让后人从这些歌里了解这段历史。

方冰取出一支钢笔尖,插在高粱秆上,蘸着红药水,在一张麻纸上不一会儿就写出了《歌唱二小放牛郎》等两首歌词。劫夫觉得,歌词很抒情,叙事也很简洁。于是,他一边用手打着节奏,一边哼着、记着,一个多小时,曲子谱好了。

劫夫先将曲子唱给了方冰听,方冰觉得流畅、优美,很有感情。之后,劫夫又将曲子唱给西北战地服务团美术组和音乐组的人,征求意见,还到战士和老乡中去教唱,听取他们的反馈。

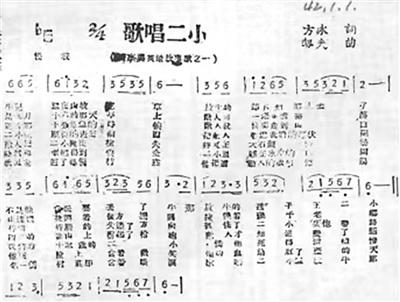

印发歌片、口口相传,《歌唱二小放牛郎》在西北战地服务团中传开了。1942年元旦,《晋察冀日报》副刊刊登了这首歌曲。作品一经发表,很快在各个抗日根据地传唱开来。

歌曲刊登在《晋察冀日报》上。河北省平山县委宣传部供图

在西北战地服务团,第一个唱这首歌的是顾品祥。她的演唱,是劫夫一句句教出来的。劫夫还用农村的葫芦瓢,做了一个“瓢琴”,让她自弹自唱。整个战争年代,顾品祥抱着这个“瓢琴”,走到哪里,就把《歌唱二小放牛郎》唱到哪里。

中华人民共和国成立后,《歌唱二小放牛郎》得到了更广泛的传播,被编入小学音乐教材,成为全中国少年儿童的必学歌曲,在一代代青少年中传唱。

时至今日,很多人仍在探究,抗日小英雄“王二小”到底是哪里人?其实,歌曲中的“王二小”是抗战时期无数少年英雄的集合,是生活真实基础上的一个艺术典型。

抗战时期,晋察冀根据地到处都活跃着儿童团员的身影,他们牺牲时只有十几岁,那些还没来得及绽放的生命,为今天的孩子们换来没有战火的生活……千千万万个“王二小”是中华民族不畏强暴、薪火相传的精神象征,在无数危难时刻中焕发出新的生机。

参考来源:人民日报、新华社、学习强国、中国文化报

影视资料来源:1905电影网

策划、编辑:张弛

视频制作:边嘉毅(实习)

校对:王梓辰

审核:于川、张凌洁

监审:刘妍君、刘斌

已有0人发表了评论