( 三) 居家养老服务正在解决 95% 以上老年人的养老服务问题?

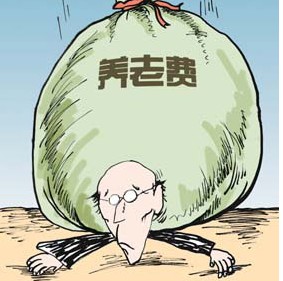

居家养老服务的主要对象是那些身体健康状况欠佳或年事已高、儿女又无力照看的老年人,虽然就老年人的生命历程而言,绝大多数老年人都将经历这一阶段,但就某一时点而言,身体健康状况欠佳或年事已高、家庭又无力照看的老年人所占比例一般不会超过同期老年人口的20% 。当然,不只是老年人,几乎所有年龄的人都需要社区服务,但这种需求多是断断续续的,而不是持续不断的,主要应通过市场购买加以满足。需要享有政府埋单居家养老服务的老年人仅占很少比例( 一般不会超过老年人口的5%) 。

有学者认为“目前在发达国家中享受社区养老服务居家养老的老年人占 95%左右”[1],我们也常能听到“居家养老服务能解决 97% 以上的老年人的养老问题”等言论。就老年人一生而言,在其老年生命的某一特殊阶段,大多可能确实需要购买或享受政府埋单的居家养老服务,但在老年人生命的大多数时间内是可以不享受或不需要社会提供的居家养老服务的。就任一时点而言,享受居家养老服务的老年人所占比例远远低于 95%。打一个不恰当的比方,这就如同每个人一生中可能都需要医疗服务,但不是时刻都需要医疗服务,在任一时点,需要医疗服务的毕竟还是极少数。我们千万不要认为扣除进入机构养老的老年人后,剩余的老年人都需要居家养老服务。实际上健康而富有活力、生活完全能自理的老年人一般很少接受社区服务。由此可见,居家养老服务的确很重要,但是我们也不能因此而过分夸大居家养老服务的功效。

( 四) 示范性养老基地究竟应该建成啥模样?

政府投资兴建公办养老机构或资助民营养老机构建设的本意主要应是解决失能半失能的普通老年人的基本养老问题,某种意义上与保障性住房性质类似。近年来政府在加大示范性养老基地建设力度,如江苏省委明确要求“积极推动全国示范性养老基地建设,办好省老年公寓,充分发挥其示范引导作用”[2]。现在的问题是: 究竟应该将示范性养老基地建成啥模样? 政府出资办的示范性养老基地实际上存在着将中国的养老引向何方的问题。政府出资办“示范性养老基地”从硬件设施到所提供的服务首先必须属于政府的基本责任范畴,主要服务对象应该是失能半失能的普通老年人,现阶段所提供的应主要是基于人道主义与保障生存权的基本养老服务。因此,政府出资兴办的“示范性养老基地”更应该是一个“特别普通”的、提供“规范”或“标准”的基本服务的养老机构,配置的设备主要是满足入住的普通老年人的基本生活需求,而绝不应该是“设施先进”、甚至是“奢华”、专为极少数老年权贵服务的“五星级宾馆”、“高级会所”或“高级疗养院”。但令人遗憾的是: 目前公办养老机构越建越大,越建越豪华,财政投入也越来越多,特别是许多地方政府以“养老服务”名义兴建的“示范性养老基地”事实上已演变成为设施豪华、专为极少数老年权贵服务的“高级会所”或“高级休闲度假村”。例如,某省花巨资历时十年打造的“省老年公寓”就是其中的一个典型。可以毫不夸张地说,全国各地兴建“示范性养老基地”实际上已经演变成为一场名副其实的“奢华”竞赛。真不知道政府究竟要通过“示范性养老基地”的示范作用将中国的养老引向何方?

( 五) 尊老金与部分老年优待制度设计合理吗?

国家民政部近年来积极推动建立高龄老人补贴制度,要求对 80 周岁以上老年人计发高龄补贴。2011 年 1 月 21 日由江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过、3月 1 日起施行的《江苏省老年人权益保障条例》第 27 条明确规定,“县级以上地方人民政府应当向八十周岁以上的老年人发放尊老金”,并制定了具体的发放标准。现在的问题是: 就目前社会经济发展水平而论,国家实际上已经承担了对老年人养老的基本经济责任,因此,在多数农村老年人晚年生活仍没有得到制度性基本保障的情形下,再对养老金享有者发放尊老金,实属“锦上添花”,是政府责任的越位与公共资源的不合理配置; 而对于没有养老金的老年人而言,就是发给他们一点“尊老金”并不能从根本上解决其养老的基本经济来源问题。

再者,《江苏省老年人权益保障条例》第 28条规定: “老年人持优待证、居民身份证或者当地人民政府规定的其他证件,……免费乘坐城市公共交通工具,不满七十周岁的老年人享受半价优惠。”城市身体健康、生活无忧的中下阶层老年人更多享有此类优待。这些优待目前多属于老年人基本需求层次以外的发展层面的需求,已经超出了目前经济发展水平下政府的基本责任范围。政府在对多数老年人,特别是农村老年人的基本养老责任( 吃饭) 都没有尽到的情况下,却为满足少数城市老年人的发展需求而进行大量的财政补贴,实属不应该。

为此,笔者建议: 废除“尊老金”与部分老年优待制度,把政府因此而节省下来的钱用于:( 1) 建立普惠性国家基本养老保险制度( 基本养老保险或国民年金) ,使每一位老年人均能获得最基本的制度性生活保障。对养老金低于国民年金者实行差额补足( 与最低生活保障制度类似)[3]。( 2) 对赡养 80 岁及以上高龄老人的家庭实行财政补贴,增强家庭养老能力,减轻家庭与社会养老负担。在目前情形下,最好将“尊老金”改为子女照顾高龄老人的财政补贴,虽然政府财政支出没有因此而减少,但其意义与作用却大不相同。

( 六) 家庭养老与抚养协议

1. 家庭养老还能支撑多久?

现代社会,工作压力加大,生活节奏加快,竞争加剧,妇女就业率大幅度提高,生育率大幅度下降,人口流动性增加,父母与成年子女分开独立生活的情形越来越普遍,甚至子女与父母天各一方。因而无论客观上将还是主观上将有越来越多的子女根本无暇照顾老年父母,家庭养老功能急剧弱化,并逐渐走向终结。

任何一种养老方式都建立在特定的社会经济环境基础之上。与传统社会相比,现代社会的社会经济环境已经发生了根本性的变化,传统社会的家庭养老逐渐被现代社会的社会养老所取代也就在情理之中。人们总是习惯于试图运用传统社会的思维方式与办法来解决现代社会的问题,而很少能考虑到社会问题出现的社会经济环境已然发生根本性变化这一基本事实,从而使得原先解决问题的思路与办法失去了赖以存在的基础与意义。

中国以往强调“以家庭养老为主,以社会养老为辅”。问题是: 家庭养老是有条件的,这些条件包括需要有一定数量的子女在父母身边居住,并愿意赡养父母,以尽儿女孝道。传统社会向现代社会的转变过程本身就是家庭养老功能急剧弱化的过程。由于条件的变化,家庭养老在现代社会再也靠不住了。我们不能以传统社会的伦理道德、思维方式与做法去要求现代社会的人们。诞生于传统农业社会的中华民族的尊老与崇尚孝道的传统难以成为解决现代社会养老问题的救命稻草,更何况中华民族是否真的具有尊老与崇尚孝道的传统本身就是令人生疑的。

现代化是一个传统思想文化影响力日渐式微的过程,一个去传统的过程。希望借助于儒家思想为主要内容的传统文化的回归去化解中国社会所面临的深刻的社会危机,实属不切实际的乌托邦式幻想。在孝道的乌托邦理想基础之上去寻找应对中国人口老龄化危机之策,其功效除了巧妙地转嫁政府责任之外,不仅毫无益处,更会使年轻人对年老者与子女对父母的代际责任不断被强化。当这种被不断强化的责任超过合理的限度时,便会挑起代际纷争,激化代际矛盾,扰乱人们的思维,从而贻误应对人口老龄化挑战的时机。

已有0人发表了评论