2. 抚养协议靠得住吗?

中国的《老年人权益保障法》、《婚姻法》对代际之间的权利与责任均制定有明确的规定。《老年人权益保障法》第 17 条规定: “赡养人之间可以就履行赡养义务签订协议,并征得老年人同意。居民委员会、村民委员会或者赡养人所在组织监督协议的履行。”第24 条规定: “鼓励公民或者组织与老年人签订扶养协议或者其他扶助协议。”笔者实难理解《老年人权益保障法》为何有如此奇怪之规定。既然在《老年人权益保障法》与《婚姻法》中明确规定有子女对父母的赡养义务,为什么还要倡导子女与老年人签订抚养协议呢? 协议如得不到执行,要诉诸法律,并强制执行,即协议以法律为后盾。如果法律本身都靠不住,赡养协议则更靠不住。

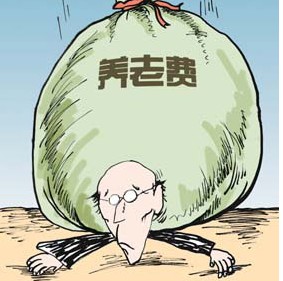

目前,许多地方政府推行“村组与老人的子女签订赡养协议”,以确保老年人的经济来源、生活照料等生存需求。笔者认为这种做法很是不妥。首先,《老年人权益保障法》与《婚姻法》对代际之间的赡养义务均做出了具体而明确的规定,根本无需在法律之外再补充一个赡养协议。其次,除中国外,世界上恐没有第二个国家倡导签订类似的抚养协议,中国似乎也缺少例外的理由。第三,这一做法有违中国的文化传统,亲子之间签订抚养协议在感情上是难以接受的,因而可能给原本和谐的代际关系蒙上阴影。第四,对于那些原本就尽到赡养义务的子女而言,签订抚养协议本身就多此一举;而对于那些知道应尽赡养父母的义务,而未能尽责的子女而言,原因复杂,并不会因签订了一纸抚养协议,就能使赡养老人的义务就得到落实; 对于那些不愿赡养老人或者无力赡养老人的子女而言,一纸抚养协议根本就靠不住。最后,政府倡导亲子之间签订抚养协议,而只字不提政府的责任,有推脱政府养老责任之嫌。

三、养老认识之反思

(一) 老年服务市场真的很大吗?

我们常能听到“中国老年服务市场规模如何大”、“老龄产业发展前景如何广阔”、“老龄产业如何推动中国经济增长”等类似话语。如媒体报道: “中国养老服务市场需求巨大,仅大陆养老服务的需求就在 3 万亿元人民币以上。”[4]。国务院办公厅“关于印发社会养老服务体系建设规划( 2011—2015 年) 的通知”( 国办发〔2011〕60 号) 中明确指出: “2015 年我国老年人护理服务和生活照料的潜在市场规模将超过 4500 亿元,养老服务就业岗位潜在需求将超过 500 万个。”问题是: 中国老年人口基数大,增长速度快,因而我们就可以据此断定中国老年服务市场规模就一定很大吗? 答案应该是不确定的。中国老年服务市场规模大小不仅取决于老年人口规模,更取决于老年人的消费偏好、消费习俗与消费能力。尽管中国老年人口数量庞大,但由于老年社会保障覆盖面小与保障水平低,多数老年人没有养老金,而是靠家庭与子女或自己养老( 这一状况近年来略有改变) 。因此,中国多数老年人的经济支付能力实际上是很弱的,或者说中国的老年服务市场只是一个有潜在消费需求,而缺少消费能力的市场。加以中国也没有通过购买方式满足老年人服务需求的文化传统,因而中国老年服务市场发展形势长期以来差强人意。

(二) 喜忧参半话空巢

生育率快速下降,家庭规模缩小,住房条件改善,思想观点改变,对独立、自由、私密生活空间的向往与追求,以及子女外出求职、就学等,从而造成代际居住空间的分离,形成空巢与独居。当然,中国的空巢与独居还与城乡与区域隔离性制度安排有关。因此,空巢与独居已成为现代社会某些人的生活常态。

中国传统的大家庭逐渐被小家庭与核心家庭所取代,老年人和子女分开居住的现象已经十分普遍。当老年人身体不适或行动不便时,“分开居住”给家庭与子女对老年人生活照料、医疗保健及精神慰藉等带来诸多不便。正因为如此,在某些人的眼里,空巢与独居就等同于问题。然而,事实并非完全如此,且空巢也有许多积极的意义。在生活能自理的情况下,老年人单独居住的好处要多于与子女共同居住的好处。我们现在之所以把“空巢”看成是问题,主要还是以传统的大家庭、几代人在一个屋檐下生活作为参照,自以为“儿孙绕膝”、“含饴弄孙”、“天伦之乐”才是人老以后的理想生活样态。殊不知,这样的生活对多数年轻人是一种精神压制不说,老年人也未必都喜欢。原因在于几代人在一起生活,由于思想观念、生活方式等的不同,彼此之间的摩擦、矛盾,甚至冲突在所难免。因此,父辈与成年子辈分开居住某种意义上也可视作一种社会文明与进步的标志。但这绝不意味着鼓励子女对父母漠不关心,作为子女,还是要“常回家看看”。当父母年事已高、行动不便,需要子女更多照料时,最好还是把父母接回与子女一同居住,以便更好地对父母进行照顾。当父母生活不能自理,子女又无力照料时,将其送到养老机构养老可能是许多家庭被动或无奈的选择,但这不仅对子女、即便对父母也未尝不是一件好事。

( 三) 如何看待“轻老重幼”?

目前,中国“代际倾斜”现象越来越普遍,一些青年夫妇“轻老重幼”,对子女教育和成长的重视程度远远超过了对老年父母的关心和照顾,这对老年父母的心理和生活都产生了一定的负面影响。[5]如何看待“轻老重幼”现象?其背后是否也隐藏着某些合理的成份? 所有诸如此类的问题都值得我们去研究与思考。笔者认为: “轻老”固然是不对的,但传统社会由“重老”演化到“为老独尊”就对吗? 而“重幼”就一定错吗?

未成年人思想观点还在逐渐形成之中,还不具备独立生活的能力,加强对未成年人的管教与抚养,或者说“重幼”是父母应尽的责任。与未成年人相比,老年人首先是成人,思想成熟,社会经验丰富,在老年生活的大部分时间内多数具有独立生活的能力。因此,对老年人而言主要存在的是生活关心与精神慰藉问题,涉及思想观念引导、生活习惯培养等管教方面的内容相对较少。

老年人与少年儿童是两个差异极大的群体,成年子女对年老父母与年幼子女的责任是很不相同的,两者之间根本不具有可比性。老年人希望得到像“幼儿”般呵护本身就是过分的不合理的要求,且老年人也无需“幼儿般”呵护。此外,即便老年人希望得到像“幼儿”般呵护,受时间与精力等主客观环境制约,子女一般也难以做到。如此看来,作为一种社会现象的“轻老重幼”,固然有其问题的一面,但同时也具有一定的合理性。要求子女“既重幼又重老”固然好,问题是在目前情况下,我们如何才能做到“既重幼又重老”? 现在社会竞争与生活压力如此之大,身为中年人已经承受了来自社会各方面的最多最大的压力,在此情形之下,在养老问题上仅仅因为考虑到老年人的利益与感受,而全然不顾子女的感受与实际承受能力,在子女身上继续施加更多的压力与责任,最终结果中年人势必被压垮。由此可见,在养老问题上,我们一定要在养老责任与家庭和个人的养老能力之间寻求某种平衡。

( 四) 中国真的具有尊老与崇尚孝道的优良传统?

社会上很多东西是否一定要以法律的形式固定下来,这本身就是值得商榷的。亲子间签订抚养协议本身有违中国的文化传统。我们常说敬老爱老助老与讲究孝道是中华民族的优良传统,这不是意味着代际之间的赡养与被赡养关系处理得很好吗? 既然如此,我们何必此地无银三百两,“鼓励公民或者组织与老年人签订扶养协议或者其他扶助协议”,非要无事找事,整出点事情来? 问题可能并非如此简单。这提醒笔者追问国家倡导子女与老人签订抚养协议的背后是否掩藏着什么? 笔者认为可能的原因有二:

已有0人发表了评论