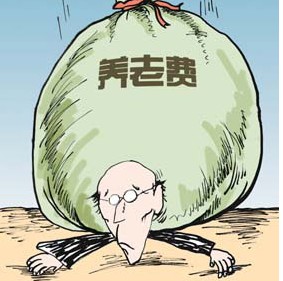

一是政府想通过不断强化子女对父母的责任,用以淡化政府在养老中的责任。这实际上是中国政府利用手中所掌握的立法权为自己推脱责任,这充分表现出政府自利的强经济人特性。如何对政府强经济人特性进行必要的限制,这牵涉到制度问题,不在本文讨论之列。我们在中国的法律中习惯性地看到子女对父母的责任条款,但却鲜能看到政府对老年人的责任条款,即便有也多为虚置的,不是没有实质性内容,就是缺少可操作性,就很能说明问题。在谈及养老责任问题时,政府在强调子女应该如何尽责的同时,往往以生产力发展水平低、养老不能由国家包办等,推脱政府在养老中的应尽责任。[6]实际上,没有人要求或奢望政府包办养老,而只是要求政府搞清楚政府、社会、家庭与个人在养老中的责任定位与责任边界,使政府尽应尽之责。现在的问题是: 中国政府在养老问题上尽到应尽责任了吗? 答案是不说自明的。

二是中国两千多年来历朝历代一直强调敬老爱老助老与儿女尽孝,除了统治阶级想借此推卸政府责任之外,还有一个可能的原因: 中华民族本身就是一个缺少敬老爱老助老与儿女尽孝传统的民族。如果抛开狭隘的民族主义思维方式,对中华民族的民族性格进行必要的反思与检讨,便不难发现: 我们常常津津乐道的中国人的许多优良传统实际上根本就不存在,是历代统治者与文人墨客杜撰出来的。如我们常说“中国人勤劳勇敢”,在笔者眼里,“勤劳”用在部分中国人身上是合适的,但用到全体中国人身上显然是不恰当的,因为部分中国人非但不“勤劳”,而且还很“懒惰”。而“勇敢”用在某些中国人身上可能就是个错误,贪生怕死是某些中国人之秉性。否则,何来“好死不如赖活”之说?

( 五) 含饴弄孙仍是今日老年人之普遍追求吗?

中国历史上的老年人是否真以“儿孙绕膝”、“含饴弄孙”的“天伦之乐”为晚年人生之理想,一时难以考证。但现实生活中一家老小居住在一起时的“磕磕碰碰”可能多于“其乐融融”。古人不可能看不到这一点,历代统治者内心深处可能也十分清楚,但为什么还极力宣扬呢? 除了限于当时的社会经济因素外,深藏其后的动机是想通过对这种晚年理想生活图景之建构,努力维持大家庭之完整,不断强化家庭内部成员之间彼此的责任,以增强家庭内部代际支持能力,从而增强与维系家庭功能,以维持家庭与社会稳定,进而减轻政府的压力与负担。

实际上,伴随着工业化、城市化、现代化与全球化的进行,包括老年人在内的所有人的思想观念已然发生了很大的甚至根本性的变化。希望与子女居住在一起的老年人不是越来越多,而是越来越少,而希望与长辈居住在一起的成年人也不是越来越多,而是越来越少。需要指出的是: 老年人与年轻人分开居住并不必然就带来问题,在多数情况下其积极意义多于消极意义。

老年父母与子女居住在一起,有许多积极的功能。但老年父母与子女居住在一起,也增加了引发代际矛盾与冲突的可能性。一味地强调老年父母与成年子女一起居住与生活,对老年人与子女未必一定就是好事。一方面,身体健康时的父辈更多会主动或无奈地充当起整个家庭健康的照料者、家务劳动的承担者与孙辈的教育者等多种角色,但在减轻子女家庭负担的同时,却牺牲了对自身的需求、自由与幸福的追求。现实生活中父母沦落为子辈不付钱的保姆的现象屡见不鲜,这实际上是对老年人权益的某种伤害; 另一方面,子女与父辈一起居住,因生活习惯与生活方式等的不同,常常会诱发代际摩擦与冲突,与公婆一起居住的儿媳以及与岳父母一起居住的女婿可能面临更多的心理压力。

在养老问题上既要考虑老年人的感受,同时也应顾及年轻人的利益。即便老年人愿意与子女一起居住,也要顾及年轻人的感受与实际承受能力。如果仅顾及老年人心愿,亲子勉强居住生活在一起,代际矛盾与冲突将不可避免,结果反而可能使亲子关系变得更为紧张,不仅对老年人是一种伤害,对子女又何尝不是? 因此,老年父母与成年子女一起或分开居住,各有其优缺点与适用范围。我们不能因为强调其一,而否定其余,而应该把决定权交给每一个家庭自我决定。

四、几点思考

( 一) 陌生社区与养老障碍

1. 越来越陌生的社区

伴随着现代城市建设而来的是: 人们由以往的平房搬入楼房。居住形态改变,邻里间社会交往与社会活动空间受到很大的限制,部分人因此而变成了“宅人”,邻里间社会交往大大减少,即便住同一栋楼而互不相识的现象也比比皆是。此外,人们思想观点的变化、生活节奏的加快与网络社会的兴起,社会交往方式的变化,对个人与家庭隐私权的保护等,使得社区成员之间的交往不仅大为减少,而且内容也发生了根本性变化,从而使得身处其中的人们变得越来越陌生。城市社会的来临加速了“熟人社会”向“陌生人社会”的转变,社区变得越来越陌生,对老年人尤其如此。联合国曾强调让老年人生活在熟悉的社区里,现在伴随着快速的城市化与旧城改造,每一社区都在发生着巨大的变化,不仅对老年人、对所有人而言,熟悉的社区正在向我们逐渐远去,这也许就是现代化必须付出的代价。

2. 城市建设与养老障碍

在城市建设中,我们绝少考虑老年人的特殊需要。出于对城市空间最大化利用的考量,原先由平房、低层楼房为主构成的“平面城市”,被多层,更多被小高层、高层甚至摩天大

楼构成的“立体城市”所取代。伴随着年龄的增长,老年人出行难度逐渐增大。即便居住在安装有电梯的楼房中,与原先居住的平房相比,出行难度仍在增加,更何况城市建造的许多楼房与城市公共设施根本就没有考虑到老年人的特点与特殊需求而实施无障碍化设计。随着城市建设的发展,老年人生活障碍不断增多。中国人与中国政府什么时候才能具有“系统思维”的能力?

( 二) 社会政策制定的合理性与价值取向的重要性

中国目前所遭遇的许多严重的社会问题不完全是市场经济发展的结果,而是由推行不当的社会经济政策所人为建构出来的。中国要通过制度改革使社会保障的覆盖面与保障水平不断提高,但由于福利刚性,一般只能做加法,而不能做减法; 加之福利扩张具有天然的合法性,一旦收缩则将面临诸多的难题。因此,在社会保障制度建构初期,政策设计的合理性与合法性就显得特别重要。

中国社会保障制度建设中的政府、市场、社会、家庭与个人的责任边界模糊不清。我们必须明确政府在保障民生方面负有不可推卸的责任,从而避免政府责任的缺位,但同时要注意这种责任不是无限的,而是有限的,从而避免政府责任的错位与越位。就政府决策而言,要将社会政策起草与制定权由目前的行政主管部门真正转交给全国人大,从而尽量避免部门利益假借改革名义掺杂其中,并真正发挥良知专家学者的作用,这是保证中国社会改革走向成功的关键因素之一。中国改革已经进入深水区,在未来社会政策制定与完善过程中明确的价值取向与必要的理论指导尤为重要,而在此方面西方国家已经积累了许多成功的经验与失败的教训,非常值得中国学习与借鉴。

已有0人发表了评论