当前经济全球化步伐减缓,中国贸易快速增长潜力受限,要素条件变化减弱传统比较优势,对外开放面临的“全球化红利”和“要素红利”均发生阶段性变化。在这种背景下,应自主推动下一阶段对外开放,目标定位于服务国内经济转型与构建全球战略并重,重点为生产性服务业开放、培育下一代出口产品、实施“外围突破”型知识产权战略以及提供“发展导向型”全球公共产品。

政策选择

一、中国对外开放条件发生阶段性变化

过去30多年,中国对外开放大约每十年为一个阶段。1978年至20世纪90年代初为试验探索阶段,以重点开放沿海地区、建立经济特区并赋予特殊优惠政策为主要特征。1992年邓小平同志南方讲话到20世纪末为全面开放阶段,以开放促改革,全面推进社会主义市场经济体制建设。2001年至今,以入世为契机进入新的开放阶段,即由有限范围和领域内的开放,转变为全方位的开放;由以试点为特征的政策性开放,转变为在法律框架下的可预见的开放;由单方面为主的自我开放,转变为与WTO成员之间的相互开放。随着入世过渡期逐渐结束,中国对外开放面临的“全球化红利”、“要素红利”等国内外条件都已发生阶段性变化,对外开放将进入下一个新阶段。

(一)本轮“全球化红利”趋于结束

1.世界经济结构进入调整期,经济全球化步伐减缓

其一,随着中国成为世界加工制造业大国,全球制造业产业分工格局基本形成,以“雁型发展模式”为主要特点的国际间大规模产业结构转移基本告一段落。在亚洲、欧洲、北美这世界三大工厂中,以中国为核心平台的亚洲工厂规模最大,其垂直一体化程度也最高,继续高速发展的可能性降低。①其二,全球资本开始出现周期性回流发达经济体趋势。从跨境资本流动的大周期看,自20世纪70年代美元信用本位的牙买加体系确立后,国际资本大约每15年完成一次方向性的变化周期。②1975-1981年国际资本大规模流入拉美新兴市场,1982-1989年资本回流发达经济体(日本和美国)并导致拉美衰落;1990-1996年资本再次流向东亚“四小龙”,1997年东亚金融危机至2003年资本回流美国;2003-2004年资本再次大规模流向“金砖四国”特别是中国,美元开始贬值,2008年爆发的美国次贷危机也没有改变这一资本流向;随着2011年欧债危机不断演变,美元升值,国际资本回流美国,中国将持续面临资本外流、外资撤资等风险。其三,当前世界经济复苏乏力,美国出台“再工业化”政策,欧洲则深陷主权债务危机和经济危机,尤其是在爆发全球金融危机后支撑经济全球化的重要力量金融全球化退潮,在这种背景下,“去全球化”虽然并未发生,但经济全球化步伐减缓已是不争的事实。

2.中国已成为世界经济大国,对外贸易继续快速增长的潜力不大

理论上看,“出口导向”发展模式成功的前提条件是“小国经济”,随着中国成为世界第二大经济体和第一大贸易体,这一发展模式已越来越难以持续下去。其一,中国在全球贸易中的地位和份额逐步提高,越来越向全球整体贸易增速靠拢。1990年至今,全球贸易长期年均增长率为6%左右,2005-2010年这一数字仅为3.5%,在世界经济复苏乏力的背景下,中国贸易维持10%以上的高增速将越来越难。其二,发达国家市场已经饱和,新兴市场也将趋于饱和。2011年,欧、美、日和中国香港市场占中国外贸份额45.1%,下降1.8个百分点。尽管中国与新兴经济体贸易增长强劲,2011年与南非、俄罗斯、巴西和东盟双边贸易增速分别高于整体增速54.2、20.2、12和1.4个百分点,但是考虑到近十年来新兴市场在中国贸易中的比重已由1%上升到15%左右,这一快速增长势头也将趋于减缓。③其三,中国贸易快速增长对其他国家压力增大,贸易摩擦增多。究其原因,除中国产品竞争压力和能源消耗对他国经济安全带来挑战外,另一个重要原因是中国市场份额快速提高打破了他国的全球贸易“均衡”,因为对外贸易是维持国家间政治经济关系的重要纽带,各国一般都会使重要贸易伙伴占据一定的比重并维持相对“均衡”状态,一国迅猛出口态势必将成为众矢之的。因此,随着对外贸易快速增长,中国已连续17年成为全球遭遇贸易摩擦最多的国家,而且摩擦形式不断翻新,涉及产业不断扩大,发起国别不断增加,体制机制性问题逐渐增多。

3.对外开放带来的生产效率增长发生变化

在加入WTO后,中国制造业劳动生产率提高明显高于工资成本上涨速度,但2006年以后,出现了相反的情况,这说明加入WTO的“制度红利”已经消耗殆尽。而在过去十年,中国因市场化改革和国企改制等制度性改革引致的全要素生产率增长也已经放缓。同时,随着中国成为世界经济和贸易大国,开放度(外贸总额占GDP比重)从2008年金融危机前的60%回落至目前的40%左右,国际市场竞争效应对生产率的贡献降低,中国将逐渐回归“内需型”大国经济模式。事实上,这几年中国劳动生产率的提高越来越依赖大规模资本投入,但与资本和劳动力比率逐年上升形成鲜明对比的是资本回报率下滑态势逐渐显现,投资主导型开放模式难以为继。

(二)中国生产要素条件发生阶段性变化,“要素红利”减少

开放部门是国民经济的组成部分,开放模式也必定是由一国经济基本生产要素所内生的。中国粗放型开放经济模式是与廉价的生产要素紧密相连的,但这些要素正在发生阶段性变化。从人口结构来看,人口红利趋于结束。按联合国标准的劳动力人口,即14-64岁人口在这两年将达到峰值,人口抚养比开始进入下降通道,农村可转移富余青壮年劳动力越来越少,从而进入“刘易斯拐点”区间。尽管大规模基建放缓将会释放出一批劳动力,但从趋势上看今后几年劳动力短缺将成为常态。根据人力资源与社会保障部数据,中国城市劳动力市场求供比自2009年以来不断攀升,截至2012年1季度达到1.08,这是2001年该数据发布以来的最高点。从劳动力成本来看,35岁以下劳动人口持续回落,这会使低端劳动力工资增长速度快于平均工资增长速度,再加上实施新的《劳动合同法》,加快社会保障制度建设,提高低收入者收入水平等一系列组合措施,劳动力成本将呈现普遍性上涨趋势。从土地来看,近几年土地价值逐渐实现资本化,地价、房价快速上涨推高了生产成本,再加上征地制度的逐步完善,以低廉土地为基础的大规模制造业扩张将一去不返。从其他因素看,能源资源定价机制改革推动价格上升、环境成本显性化、人民币长期升值趋势,都将推动劳动密集型产业的比较优势趋窄,现有规模扩张型的开放模式难以持续。

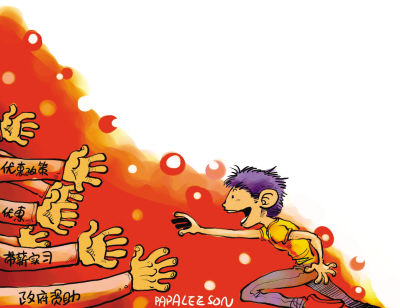

二、凝聚共识,积极推动下一阶段对外开放

(一)开放的获益问题

有人认为中国开放经济处于全球产业链末端,虽然付出了巨大的能源资源和环境成本,但企业利润、劳动者收入和劳工标准都较低,技术溢出效应也有限,出口累积的外汇储备成为“烫手山芋”。对此,我们要从市场的逻辑去看待,即重要的不是别人得到的比我们多,而是大家都得到了收益。中国不只得到了外汇储备,还有市场经济制度的完善,就业和收入的增加,以及技术水平、管理经验、劳动者技能的提高。客观地看,现有收益是与中国发展阶段、技术水平、劳动者素质等基本国情相适应的。世界经济发展史证明,发展中国家的工业化道路异常艰难,脱离全球产业分工独自发展是没有出路的。当前,在全球金融危机的背景下,各国都在寻找新的出路,新的国际产业分工格局和技术革命正在酝酿之中,只有继续扩大开放才能“转危为机”,才能抓住用好“战略机遇期”。

(二)开放的紧迫性问题

有人认为中国在加入WTO过程中做了大量承诺,现在已经相当开放了,最起码远高于一般发展中国家的开放水平,下一步开放须得缓一缓。对此,应从两个方面来看。一方面,中国进一步对外开放的空间还很大。研究显示,中国的开放程度指数(包括货物贸易、服务贸易、引进外资、对外投资四个部分)在128个经济体中位列最不开放经济体排名前五名。在大型经济体包括日本、美国、印度、德国、英国等比较中,中国的开放度也仅比日本高一点。④另一方面,以开放促改革的任务非常紧迫。中国经济步入长周期潜在增长率下降通道,加上短周期国内经济下行,GDP已持续九个季度增速下滑,稳增长的压力与日俱增。在大规模投资效率逐渐降低的情况下,从长远计,稳增长只能靠完善社会主义市场经济体制,特别是金融等服务业的市场化改革,而随着改革进入深水区,风险加大,困难增多,动力减弱,这些都凸显了进一步扩大开放的必要性和紧迫性。

(三)开放的方式选择

在入世之前,中国对外开放的主要方式是单方面自主开放,入世则是多边平台上的WTO成员间相互开放。目前来看,中国可供选择的开放方式主要有四类。第一类是多边贸易谈判,由于WTO成员众多,谈判机制僵化,多哈回合久谈不下且谈判内容已大幅缩水,即使达成协议其开放效果也不大;第二类是双边和区域自由贸易协定(FTA),目前中国正在积极推进此类谈判,但要看到,FTA更多的是大国与小国或小国与小国之间达成的协议,鲜有大国间FTA,而且FTA的政治意义往往大于经济获益,这也就意味着其难以成为中国扩大开放的主要方式;第三类是大国经济对话机制,如中美战略与经济对话、中欧经贸高层对话等,也能起到扩大市场准入的作用,但其劣势也很明显,那就是中国往往处于弱势谈判地位;第四类是自主开放,这应成为中国新一轮对外开放的主要方式。无论是1978年启动改革开放,1992年邓小平同志南方讲话,还是2001年达成入世协议,都是在党中央统一领导下主动自主推进的。

已有0人发表了评论