三、制造强国与工匠精神、科技创新、举国体制的关系

(一)工匠精神

1.工匠精神是制造强国的精神内核

工匠精神强调专注于某一领域,对工作执着、对产品负责,注重细节、追求完美。在制造强国建设中,这种专注与坚守促使企业摒弃浮躁、脚踏实地,将精力投入到产品质量的打磨和提升上。

工匠精神还包括持续创新、不断改进的追求。在现代制造业竞争激烈、技术迭代迅速的背景下,工匠们凭借其专注的定力和创新的勇气,深入研究产品和技术,勇于探索新技术、新工艺、新材料,从而推动制造技术的不断突破和升级,实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的转变。

制造强国的建设需要大量高素质的产业工人队伍来传承精湛技艺。工匠精神强调对传统技艺的传承和对专业技能的精研,老一辈工匠将多年积累的实践经验和技术诀窍传授给年轻一代,使得制造业的技能人才不断涌现,保证了制造业的技能基础和知识传承的延续。

2.制造强国建设为工匠精神提供广阔舞台

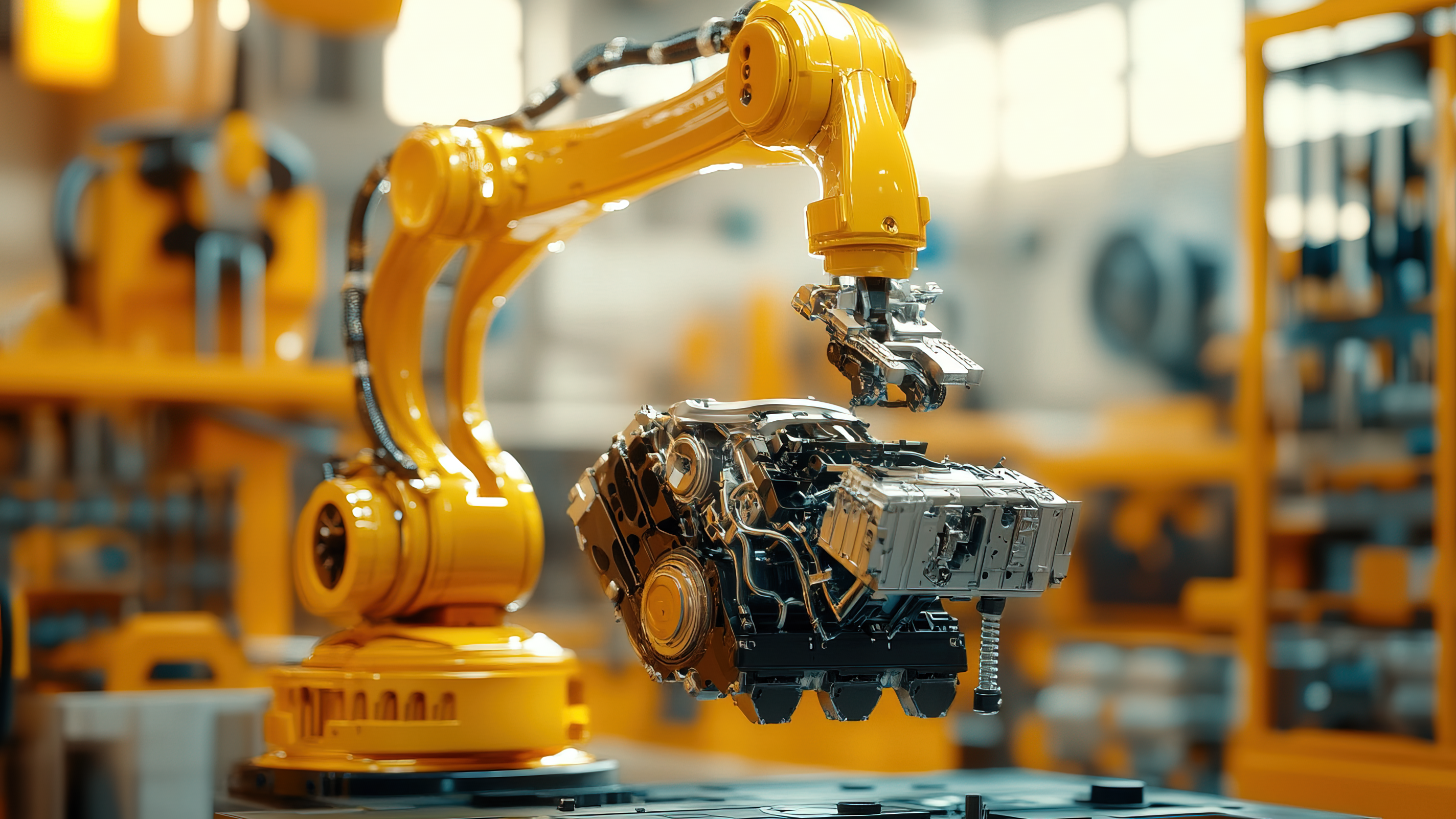

制造强国通常拥有完整的产业体系和丰富的产品门类,这为工匠们施展技艺提供了广阔的空间。不同产业领域,如航空航天、汽车制造、电子信息、高端装备制造等,需要大量不同专业技能的工匠来从事生产制造、技术攻关等工作,他们可以在各自擅长的领域中深耕细作,发挥自身的专业技能和优势,实现个人价值。

制造强国注重产品质量和品牌建设,而高质量的产品和强大的品牌离不开工匠精神的支撑。在追求卓越品质和卓越品牌的道路上,企业需要工匠们以一丝不苟的态度、精湛的技艺和创新的思维,打造出具有竞争力的产品,树立良好的品牌形象。同时,随着制造强国战略的推进,国内国际市场对高品质产品的需求不断增加,也为工匠精神的发扬和传承提供了更大的市场需求和动力。

制造强国的发展离不开创新驱动,而工匠们的创造力是推动制造业创新的重要力量。在追求技术创新、产品创新、工艺创新的过程中,工匠们凭借其丰富的实践经验、敏锐的洞察力和勇于创新的精神,能够提出许多创新性的想法和解决方案,为制造业的技术进步和产业升级贡献智慧和力量。

(二)科技创新

1.科技创新是制造强国的核心驱动力

科技创新能够催生新的制造技术和生产方式,促使传统产业向高端化、智能化、绿色化方向转型升级。例如,人工智能、大数据、物联网等新兴技术的应用,使制造业实现了智能化生产和管理,提高了生产效率、产品质量和企业竞争力。

先进的制造技术如数控加工、激光切割、3D打印等,能够实现高精度、高效率生产,降低生产成本,提高劳动生产率。同时,科技创新还可以优化生产流程,减少浪费,提高资源利用率。

科技创新有助于开发出具有更高性能、更高品质、更多功能的产品,满足市场对高端产品的需求。例如,高端芯片、新能源汽车、智能制造设备等高科技产品的出现,提升了制造业的附加值和市场竞争力。

科技创新催生了许多新兴产业,如新能源、生物医药、新材料、航空航天等。这些新兴产业具有高附加值、高增长率、高科技含量的特点,成为制造强国的重要支柱产业,推动了制造业的多元化和可持续发展。

2.制造强国建设为科技创新提供广阔空间和应用平台

制造强国建设需要庞大的制造业规模和不断升级的市场需求,为科技创新提供了广阔的市场空间和应用场景。企业为了满足市场需求,不断提升产品的技术水平和创新能力,加速了科技创新成果的转化和应用。

制造强国建设需要整合产业链上下游的资源,加强企业之间的协同合作,形成产业创新生态。在这一过程中,企业、高校、科研机构等各方紧密合作,共同开展研发创新活动,加速了科技创新的进程,提高了创新效率和水平。

制造强国建设需要完善的制造业基础设施,如交通、能源、通信等,为科技创新提供了有力的保障。同时,制造业的产业集聚效应也促进了创新资源的集聚和共享,有利于科技创新的开展和推广。

制造强国建设对各类创新人才具有强大的吸引力,能够汇聚大量的科研人员、工程师、技术工人等。这些人才在制造业中不断积累经验、提升技能,为科技创新提供了丰富的人力资源。

3.协同发展是制造强国建设的关键路径

政府应制定明确的制造强国战略和科技创新规划,加强政策引导和支持,加大对制造业科技创新的投入,完善知识产权保护制度,营造良好的创新环境。

鼓励企业加大研发投入,建立研发机构,提高自主创新能力。加强产学研用深度融合,促进科技成果向现实生产力的转化,推动企业在技术创新、产品创新、商业模式创新等方面取得突破。

加快智能制造技术的推广应用,推动制造业向智能化、数字化转型。建设工业互联网平台,促进制造业企业之间的互联互通和协同创新,提高制造业的整体生产效率和质量水平。

积极参与国际科技合作,与发达国家开展联合研发、技术转移等合作项目,引进国外先进技术和管理经验。同时,鼓励企业开拓国际市场,提升中国制造在全球产业分工中的地位,增强国际影响力和竞争力。

(三)举国体制

1.传统举国体制在制造强国建设中的作用

传统举国体制在制造强国建设中发挥着重要作用,能够集中全国的人力、物力和财力攻克关键核心技术,推动重大科技任务的完成。新中国成立初期的“两弹一星”计划在国际封锁、国内科技资源稀缺的条件下,助力中国在“一五”计划期间开展各种大中型建设项目,奠定了社会主义工业化的初步基础,取得了“两弹一星”等重大科技成就。改革开放后,进一步发挥社会主义制度优势,取得三峡工程、青藏铁路、高铁项目等举世瞩目的科技成就。

2.新型举国体制在制造强国建设中的作用

新型举国体制能够将政府、市场、社会有机结合起来,科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关,为制造强国建设提供战略支撑。党的二十大报告明确提出“完善党中央对科技工作统一领导的体制,健全新型举国体制,强化国家战略科技力量”的重要任务,彰显出新型举国体制在完善科技创新体系中的重要作用。

新型举国体制能够有效整合资源,提高创新链整体效能。在关键核心技术攻关中,可以将分散在不同领域的人才、资金、设备等资源集中起来,形成强大的研发合力,加速技术突破和创新成果的转化应用。例如,在铯原子钟的突破中,主管机构通过课题形式支持企业研发,协调各方力量共享知识,推动了整个产业链水平的提升。

关键核心技术研发风险大、成本高,市场机制往往失灵,企业进入动力不足。新型举国体制能够发挥政府的引导作用,在市场调节不起作用或作用不大的领域,在企业无能为力的领域,在涉及国家安全的领域,由政府承担一定的风险和成本,为企业创新提供保障,鼓励企业加大研发投入,推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展。

新型举国体制有利于促进产学研用深度融合,加强企业、高校、科研机构之间的合作与交流,形成协同创新的良好局面。通过合作,各方可以共享资源、优势互补,加快技术创新和产品研发的速度,提高制造业的整体创新能力和核心竞争力。

3.新型举国体制在制造强国建设中的实践案例

载人航天工程是一项复杂的多学科、高技术集成的系统工程。在新型举国体制下,历经无数航天工作者的辛劳付出,载人航天工程立项30余年,已取得飞行器“首发成功,发发成功”的骄人成绩,梦天实验舱的成功发射也标志着我国载人航天工程“三步走”的发展战略即将完成。这是社会主义集中力量办大事的实践历程,是新型举国体制的重要实践和探索。

我国高铁产业在新型举国体制的推动下,取得了举世瞩目的成就。政府在高铁技术研发、基础设施建设等方面给予了大力支持,同时充分发挥市场机制的作用,调动了企业、科研机构等各方面的积极性,形成了产学研用紧密结合的创新体系,使我国高铁技术达到了世界领先水平,建成了世界上最长的高铁运营网络,推动了我国制造业的高端化、智能化发展,提升了我国在全球制造业领域的竞争力和影响力。

已有0人发表了评论