二、制度缺陷

正因为违反法治精神,缺乏法理依据,劳教制度在实际运行中存在很大的缺陷。从现实情况来看,我们通过对一百个上访劳教案例进行统计分析后发现,对上访者实行劳教,在处罚依据、规范性等方面均有严重的问题。

(一)处罚依据随意

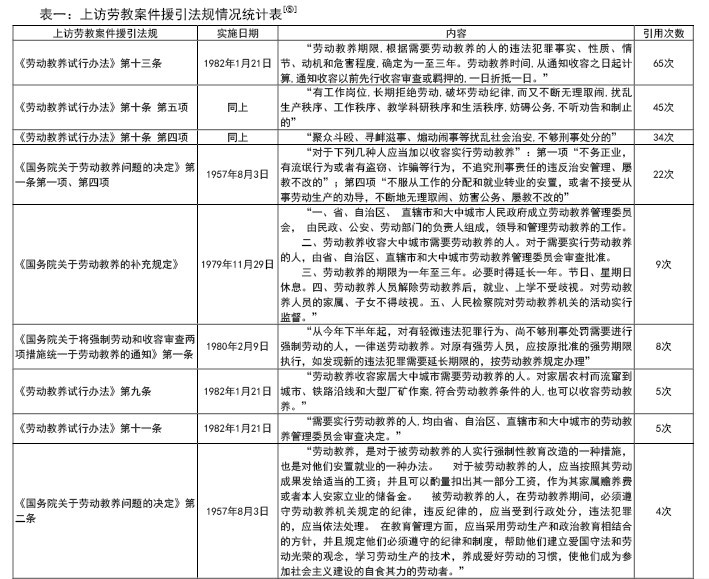

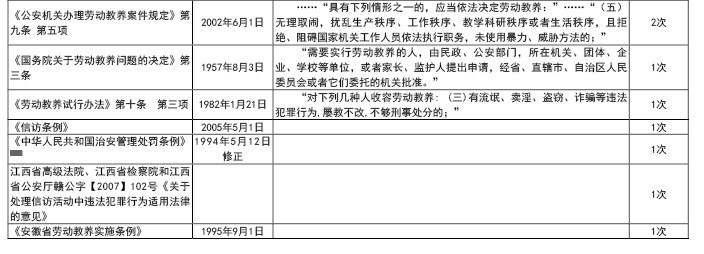

我们对一百个上访劳教案例中援引的处罚依据进行了统计,具体见表1。

对此表进行简单分析,可以得出以下几个结论:

第一,处罚依据的效力层次低,“只有政策,没有法律”。上访劳教案件中被引用次数最多的是《劳动教养试行办法》,它可以说是现行劳动教养制度运行的主要法律依据,但是从法理上讲,《试行办法》只能算是“准行政法规”性质的部门规章。而1957年国务院颁布的《国务院关于劳动教养问题的决定》和1979年《国务院关于劳动教养的补充规定》,虽然经过全国人大的批准,但是从行文结构和文字表述内容来看更像是政策性文件,而不像法律。从法理上讲,《决定》和《补充规定》只是具有“准法律”性质的行政法规。其他如《公安机关办理劳动教养案件规定》等法规,也都不是全国人民代表大会制定的“法律”。值得一提的是1982年国务院发布的《关于将强制劳动和收容审查两项措施统一于劳动教养的通知》,很多专业律师都认为它只是一个规范性文件,根本不能作为劳教的法律依据,竟然还被作为劳教上访人员的重要依据多次引用,只因为该通知第一条有这样的规定:“从今年下半年起,对有轻微违法犯罪行为、尚不够刑事处罚需要进行强制劳动的人,一律送劳动教养。”可见,以这些法规、规章为依据的劳动教养制度明显缺乏法理依据。有一种观点认为“劳动教养只有政策,没有法律”,虽有失偏颇,但却道出了劳教制度法理依据不足的根本缺陷。

第二,援引次数居前的条文,大多出自于七十年代未八十年代初的相关规定,甚至有57年的规定。有些条文带有明显的时代色彩和政治味道,在今天使用,已有生搬硬套之嫌。如1957年的《国务院关于劳动教养问题的决定》第一条第四项“不服从工作的分配和就业转业的安置,或者不接受从事劳动生产的劝导,不断地无理取闹、妨害公务、屡教不改的”,1982年1月21日实施的《劳动教养试行办法》第九条“对家居农村而流窜到城市、铁路沿线和大型厂矿作案,符合劳动教养条件的人”等,显然与当今现实生活有了一定的脱节,属于应当废止而未废止的规定。而某些案例中,公安部门似乎是先有对上访者处以劳教的目的,后在相关规定中寻找条文,不论其是否符合现今的实际。79年实施的《中华人民共和国刑法》在97年进行过一次全面的修订,之后又颁布了七个修正案。57年10月实施的《治安管理处罚条例》已于87年1月被同名法规替代,而后者先在94年进行了修正,后于2005年8月年由《治安处罚法》替代。这两部与公民人身自由相关的法律,已经根据时代发展不断更新,而劳教制度却一直未能“与时俱进”,明显落伍过时的条文仍不及时废止,这是说不过去的。

第三,被处以劳教的行为,主要是“无理取闹,扰乱生产秩序、工作秩序、教学秩序、生活秩序”、“违反治安管理”、“妨碍公务”等,这些行为,在《刑法》和《治安处罚法》中都有规定,并非法律的盲区,完全可以按情节依法追究责任,没有必要在法外处以劳动教养。另外,上访劳教案也极少以《信访条例》作为处理依据,说明在上访作为中华人民共和国公民合法权利的前提下,只能将上访行为转化为破坏秩序等行为,才可以对信访民众处以劳教。上访劳教并非《信访条例》实施的结果,而是某些地方政府对上访者不当使用劳教制度的后果。

已有0人发表了评论