(二)权力缺乏制衡

劳动教养的管辖机关为劳动教养委员会,具体由地市以上公安局设立的劳动教养审批委员会进行审批。而劳教案件的办案部门也是公安局,虽然办案和审批有内部分工,但可以说公安部门在决定是否适用劳教方面,具有相当大的权力。劳教也不是司法程序,它没有考虑抗辩双方的平衡,被处理对象没有机会充分表达自己的意见。即使制度上有检察部门负责监督劳教,但这是一种事后监督。劳教制度作为一种剥夺公民人身自由的制度,却设定为一种行政部门单方面行使的处罚权。法国著名政治思想家孟德斯鸠早就提醒过我们:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验”。公安机关可以滥用权力而不受制约,造成劳教处罚的随意性很大。通过我们对一百个上访劳教案的分析,主要表现为以下两个方面。

其一,劳教制度的性质模糊不清,使得上访被劳教的时间存在较大随意性。”通过分析上访劳教案例,我们发现同是上访被劳教,时间却从一年到三年不等。其中被劳教一年的最多,达到45起,占总数的45%,被劳教一年六个月的29起,占总数的29%,被劳教一年三个月的10起,占总数的10%,被劳教两年的有6起,占总数的6%,被劳教三年的也是6起,占总数的6%,被劳教一年九个月的最少,只有4起,占总数的4%。

我们承认,这些案例中的具体情节存在一定的差别,如在办公场所吵闹,强闯信访部门、在敏感地带上访等,但在行为性质上并没有本质的不同,在行为后果上也没有显著的差别。之所以出现劳教时间上的差异,我们认为其根源来自劳动教养性质不明。北京资深环保维权律师魏汝久曾不无讽刺地感慨道:“在法庭上,律师说,劳教是行政处罚,公安机关应遵守《行政处罚法》;公安机关的代理人就反唇相讥,说律师不懂法,法律明确规定劳教是‘一种强制教育的行政措施’。”这其中反映出的问题是,劳教制度的相关法规文件对其性质的界说存在模糊性和不统一性。《国务院关于劳动教养问题的决定》第二条规定:“劳动教养,是对于被劳动教养的人实行强制性教育改造的一种措施,也是对他们安置就业的一种办法。”《劳动教养试行办法》第二条则规定:“劳动教养,是对被劳动教养的人实行强制性教育改造的行政措施,是处理人民内部矛盾的一种方法。”而1991年9月国务院新闻办公室发布的《中国人权状况》白皮书中明确指出:“劳动教养不是刑事处罚,而是行政处罚。”劳教制度模糊的性质不仅使普通民众无所适从,甚至连专业律师在辩护时都面临尴尬、无从下手。

另一方面,司法理论界关于劳动教养制度性质的界定也一直存在争议。根据韩玉胜、赵瑞罡的研究,主要有这样一些说法:“行政强制措施说”、“行政处罚说”、“治安行政处罚说”、“刑事处罚说”或“变相刑事处罚说”、“教育挽救措施说”、“行政处罚措施说”以及“保安处分说”。各种理论同时并存,不能达成共识,也使得修改相关规定统一定性变得更加困难。

劳教制度的性质模糊不清,导致对其适用对象界定起来也比较笼统,模棱两可。1982年的《劳动教养试行办法》规定了六种适用劳教的对象,2002年公安部制定的《公安机关办理劳动教养案件规定》更是扩大到了十种。不难看出,这些规定几乎包括了形形色色的违法犯罪但又不够刑事处分的行为,使得“劳教成了一个筐,什么都可以往里面装”。从上访劳教案中可以看出,劳教制度不能保证受处理者同“罪”同罚,不能做到受处理者的“罪”与“刑”相适应。

其二,通过进一步的具体分析,我们还发现 “危害公共安全,扰乱社会治安秩序”和“扰乱生产秩序、工作秩序、教学科研秩序或者生活秩序”等违法行为界定起来就比较困难,缺乏明确性和可预测性。扰乱社会秩序的情节、后果等与劳动教养期限的长短之间,并没有明确的对应关系。同样的行为,在不同地方劳动教养的期限可能相差甚远,或者同一个地方同样劳教一年,其“违法犯罪行为”的程度却有很大的差别。

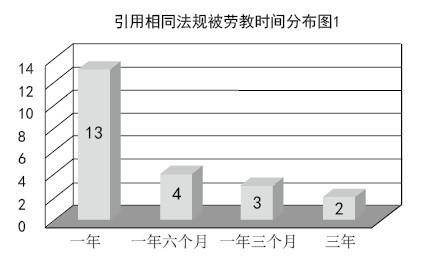

比如,在劳动教养决定书中同时援用《劳动教养试行办法》第十条 第五项(有工作岗位,长期拒绝劳动,破坏劳动纪律,而又不断无理取闹,扰乱生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和生活秩序,妨碍公务,不听劝告和制止的;)和《劳动教养试行办法》第十三条(劳动教养期限,根据需要劳动教养的人的违法犯罪事实、性质、情节、动机和危害程度,确定为一至三年。劳动教养时间,从通知收容之日起计算,通知收容以前先行收容审查或羁押的,一日折抵一日。)的案例有22起,但是每个案例中上访人被劳教的时间却有很大不同。

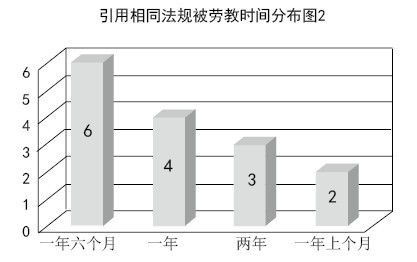

在劳动教养决定书中同时援用《劳动教养试行办法》第十条 第四项(聚众斗殴、寻衅滋事、煽动闹事等扰乱社会治安,不够刑事处分的;)和《劳动教养试行办法》第十三条的案例有15起,但是每个案例中上访人被劳教的时间也有很大不同。

已有0人发表了评论