(原题:整体政府实践与大部门制改革:契合及差异的比较)

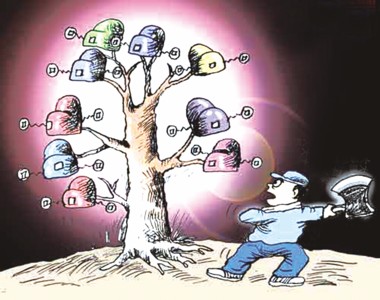

大部门制改革是中国近年来行政体制改革的主要实践形式。党的十八大对启动新一轮大部门制改革作出了具体部署,明确提出“行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础的必然要求。要稳步推进大部门制改革,健全部门职责体系”[1]。认真回顾近年来大部门制改革的实践,积极吸收和借鉴人类政治文明发展的有益成果,对于新一轮大部门制改革的顺利进行是非常必要的。整体政府是继轰轰烈烈的新公共管理运动之后,针对新公共管理运动所造成的政府部门不协调、责任担当不到位、公共服务碎片化、民主价值流失等弊端而展开的政府改革运动。整体政府实践和大部门制改革都是促进政府绩效的一种探索。两者虽然不尽相同,但都需要在技术层面上对政府结构进行一定的调整,存在一定的契合与差异。对之进行认真比较,有利于吸取有益的政府改革经验,对我国新一轮的大部门制改革具有积极的借鉴意义。

一、改革背景与动因的比较

20世纪70年代末和80年代初,西方各国先后推行了新公共管理运动。这一运动旨在解决政府机构庞大、回应迟钝、效率低下等现象,缓解民众由此所产生的各种不满。新公共管理运动主要以“政府再造”为内容。它利用分权化、民营化等引入竞争机制的措施对政府组织进行再造,以提高公共服务质量和政府绩效。新公共管理运动的结果是给政府组织结构带来了分散化、分权化和灵活性,却进一步强化了由于“管理分割”所导致的政府内部的柏林墙,忽视了强化部门之间的协调机制,造成了碎片化的政府结构,带来了碎片化的公共服务。随着经济发展、社会进步以及信息技术的冲击,分割管理的做法与社会发展越来越难以兼容并日益受到人们的质疑。正是在这样的背景下,作为对于新公共管理运动进行反思的成果,西方国家开始了整体政府的实践,并发展成为现阶段政府改革的一种新趋势。

中国的大部门制改革有许多动因。首先,改革开放以来,由计划经济体制转入了社会主义市场经济体制,多年来的经济高速发展,使得我国的经济社会环境发生了前所未有的变化,这种变化对行政管理体制提出了新的要求,我国传统行政管理体制在快速变革中的经济社会里显得力不从心,部门之间的高度专业分工和权力分散导致行政协调更加困难,公共利益部门化、部门利益个人化现象更加严重。我国行政管理体制必须改革,才能适应更加复杂的经济社会的需要,这是大部门制改革之所以必须启动的动力。互联网的普及和信息技术的发展为大部门制改革提供了环境条件和技术支持,信息传播方式发生了重大变革,信息由慢速传递变为高速传递,由以纵向传递为主转化为横向传递为主,导致政府结构出现了分权化、分散化、多样化,反倒影响了政府绩效。信息化所带来的冲击,使得政府部门没有必要再设置庞杂的机构,政府职能也面临着加速转变的契机。

已有0人发表了评论