擦亮世界遗产金名片 北京中轴线申遗成功一周年成果发布 新华社音视频部制作

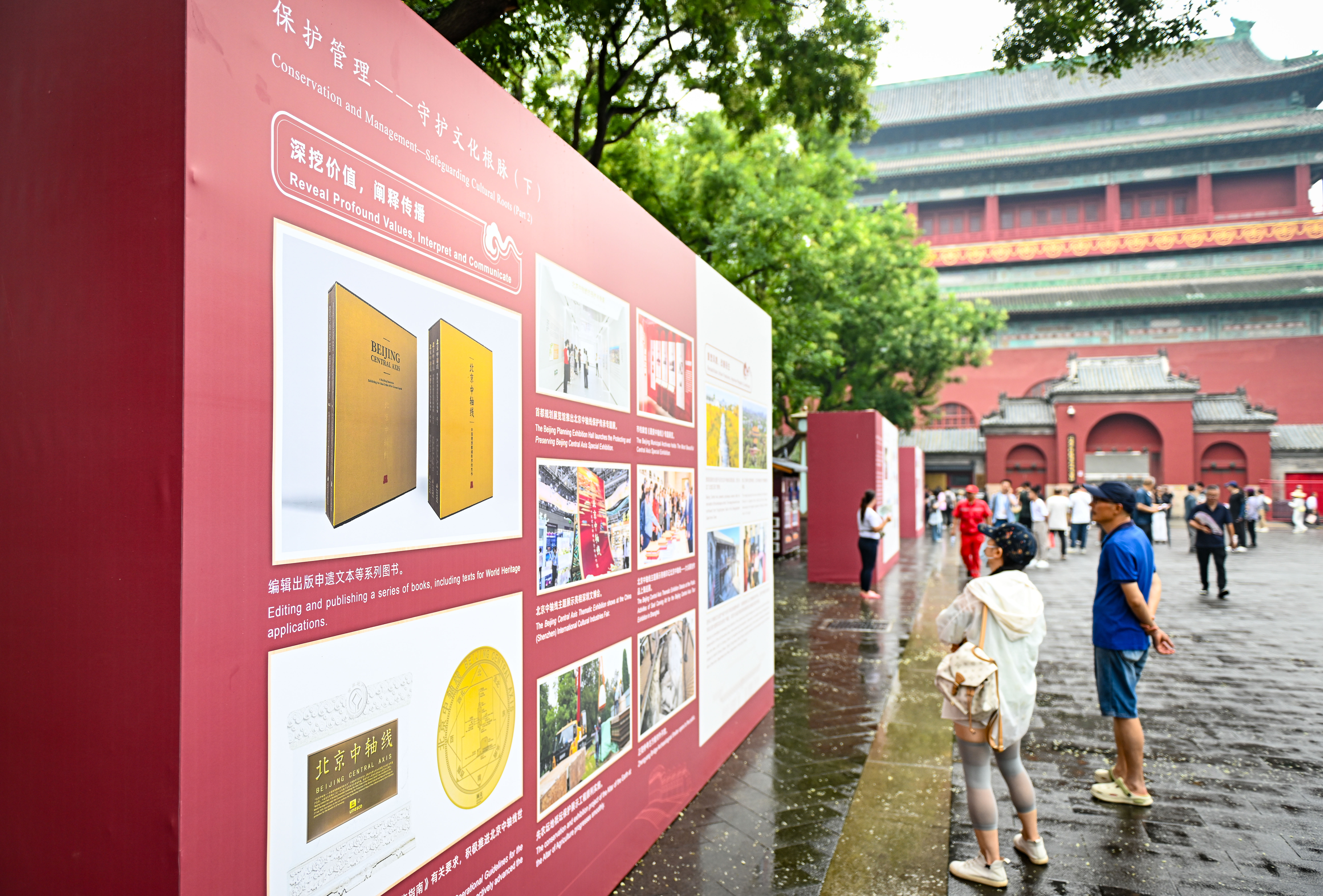

据《北京青年报》报道,7月27日,北京中轴线迎来申遗成功一周年。在钟鼓楼广场举行的北京中轴线申遗成功一周年主会场活动现场,《北京中轴线保护传承三年行动计划(2025年-2027年)》(以下简称《三年行动计划》)正式发布。

《三年行动计划》的发布,如同一剂良方,为这条承载着千年文明的城市脊梁注入了新的活力。特别是《三年行动计划》明确了45项重点任务,它勾勒出的不仅是文物保护的蓝图,更是一场关乎文化根脉传承与时代创新的生动实践。

保护是传承的基石,这在《三年行动计划》中体现得淋漓尽致。18项整体性保护任务中,特别是《北京中轴线世界文化遗产保护条例》的实施,无疑为保护工作戴上了“紧箍咒”,而核心区重点文物腾退、遗产点历史格局恢复等举措,则让天坛、先农坛这些老建筑有望重焕昔日风采。钟鼓楼与永定门的遗产标志碑已然矗立,未来15处构成要素将陆续戴上“身份证”,这种系统性保护让中轴线不再是散落的文化碎片,而是串联起整个老城历史文脉的珍珠项链。

科技赋能让文物保护有了“智慧大脑”。正阳门箭楼上的太阳能监控设备,能实时监测建筑震动、沉降等69项指标,8万多条巡检数据、16万张巡检照片的积累,正是“数字中轴”建设的生动注脚。当三维数字孪生技术为古建筑构建起虚拟镜像,当AI预警系统守护着每一处细微变化,我们看到的不仅是技术进步,更是对文化遗产“既见物,更见人”的敬畏之心。

文化传承不该是博物馆里的静态陈列,而应成为融入生活的生动场景。“中轴有礼”文创品牌的倾情打造,正是让中轴线文化走进寻常百姓家的巧妙路径。想象一下,当游客手持互动型数字导览设备漫步中轴线,在沉浸式体验中感受“数字中轴”的魅力;当学生们通过校园文化活动触摸历史,当社区居民参与绘制文化地图成为“数字打更人”,这条古老轴线便有了生生不息的活力。正阳门、永定门城楼修缮后开放,慢行探访系统的构建,更让每个人都能成为中轴线故事的讲述者与传播者。

1000名志愿者招募计划,彰显了文化保护的群众力量。从“数字打更人”到社区巡查员,公众参与让中轴线保护从政府主导变成全民行动。这种参与不仅是义务,更是权利——当我们每个人都能在钟鼓楼下听历史回响,在故宫角楼赏四季流转,文化自信便有了最坚实的土壤。

中轴线申遗成功不是终点,而是新起点。《三年行动计划》勾勒的蓝图里,有古建筑的修旧如旧,有新技术的守正创新,更有文化惠民的温暖底色。面向未来,我们坚信在保护与利用的平衡中,这条贯穿北京南北的轴线,既能守护好千年文脉,又能绽放出时代光彩,真正成为“活着的文明标识”。(宣讲家网 王小梅)

【声明:本文代表作者个人观点,不代表本网立场,仅供参考。本文系宣讲家网独家稿件,转载请注明来源;视频来自新华社,未经授权,请勿转载。】

已有0人发表了评论