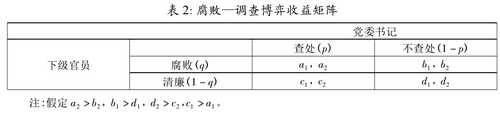

让我们来思考一个以地方政府为例的腐败—调查博弈,在此博弈中参与者1是个级别较低的官员,他可以是清廉的或是腐败的;参与者2是地方上的党委书记,他能够决定是否查处参与者1。在这里还有必要作进一步的解释:第一,一些政府机构如纪委、检察院和法院都负有调查腐败的任务,公众也可以通过热线或网络检举腐败行为,这一点是毋庸置疑的。但是,许多案例和研究表明地方党委——地方党委书记领导下的党委,不仅能左右腐败案件的查处次序,也能决定腐败调查、公诉和惩处所需的人力和物力。党委也会通过组织人事来达到对纪检部门的控制。更重要的是,对腐败查处的决定通常是由党委内部决定的,其批准与否对腐败查处过程的每一步都至关重要。此外,鉴于中国政治体系的威权性质,党委书记通常是地方党委里最重要的角色。所以,为了简化博弈,我们假定地方党委书记有调查其下属是否腐败的最终决定权。第二,我们假定书记与反腐工作人员之间不存在委托—代理问题。假定书记一旦决定查处腐败行为,纪检部门就会全力以赴,考虑到党委书记的权力很大,我们做这样的假设也是合理的。塞贝利斯在回应一些学者对他的犯罪模型的批判时证明了,增加一个第三方参与人不会改变模型的主要结论。因此,本文自始至终将博弈定为二人博弈。第三,因为我们主要关注的是如何遏制官员腐败,因此文中的模型没有作为第三方博弈人的行贿者。因此,这个简单的二人博弈很好地模拟了没有行贿人时的贪污情况。表2列出了博弈双方的四种收益情况。

如果书记发现其下属官员有贪污腐败的,他将会惩处这些贪腐官员,决不心慈手软。检举腐败官员对政府和整个社会都是有益的,而腐败未得到查处不仅对社会不利也会使书记感到负疚,因此,对书记而言,a2>b2。

假设地方党委书记总会力惩腐败可能有些夸张了,正如有些文献研究指出的,上级领导更倾向于包庇其下级的过错。然而,在这个基本模型里,我们想重点研究惩罚对腐败和反腐败的影响,而不去考虑执法者的正直与否。我将在下文讨论有违假设1的情况。

假设2:b1>d1

腐败对下级官员是很有吸引力的。对一个官员而言,如果其腐败行为没有败露,那么腐败的收益显然要大于清廉。

假设3:d2>c2

查处腐败是有成本的。如果书记错误地查处了一个正直的官员,那么书记的利益是要受损的。不去查处一个正直的下属是个更好的选择。

假设4:c1>a1

对腐败的惩处会给下级官员带来损失,因此假定下属知道书记有查处腐败的决心,那么对下属而言清廉要优于腐败。

已有0人发表了评论