在当前的模型里,直觉上,党委书记能直接从腐败的查处中获益。其从腐败查处中获益越多,就越有激励查处腐败,从而减少下级官员的腐败。正如公式(3)所表明的,能起到类似作用的另一种办法是提高w,即提高书记从反腐中获益的比例。总而言之,加大处罚力度和提高w与模型1里提高a2的结果是一致的。

因此,如何设计惩罚办法就显得很重要了,因为它直接影响到书记反腐的动力。我们可以把当前各国的处罚大致分为如下两大类:经济处罚和非经济处罚。经济处罚包括各种罚金。非经济处罚包括各种监禁和免职。很难通过简化标准来测算哪种惩罚会加大腐败官员的成本。然而,如果我们将书记的收益与腐败惩处相挂钩的话,那么经济处罚似乎更可取,因为这种处罚措施可以覆盖腐败成本并能为书记带来经济收益。相反,非经济处罚更难以转化为书记的收益。非经济处罚带给书记的主要收益可能就是成就感,而这是无法测量的。

根据中国法律,对腐败的惩处主要还是非经济处罚。情节较轻的,主要给个纪律处分,严重的经济犯罪则会判处几年刑期甚至死刑,经济处罚仅是附加性的惩罚。中国的刑法只是很模糊地规定对严重腐败行为要处以没收私人财产,但是并没有像其他国家那样明确规定处罚的具体数额。没收私人财产听起来似乎很严厉,但是如果腐败官员把贪污受贿的赃款转移到国外或存入别人名下,那么这项处罚的效力就很不确定了。因此,和其他国家相比,中国对腐败的处罚更集中于刑罚,而较少采用其他措施,如弥补腐败的社会成本和提高反腐激励。

提起处罚设计,仔细研究q* 和p*也会发现一定的政策含义。首先,在x和c不变的情况下,m,n,b这三个数值的增加会降低q* 和p*。这意味着罚金和公务员最低工资的增加将会降低官员腐败的概率和书记查处腐败的频率。直观上,这是因为这些参数值的变化会增加腐败官员被抓时的成本(书记可以从腐败查处中获益)。当m,n,b数值更高时,如果一个官员因为腐败而被罚,他(她)将付出数倍于腐败收入的成本,并会因此丧失获取更高收入的机会。腐败的高成本降低了官员腐败的激励,也降低了腐败查处的频率。这表明了高薪养廉的重要性,正如新加坡的做法。

其次,与上述研究发现不同的是,在其他参数不变且m≠0时,c值的增加会使q*下降、p*上升。这表明如果罚金随腐败数额的增加而增加,那么更高的腐败数额意味着罚金也更高,进而更能震慑腐败并能鼓励反腐。直观上,这是因为c值的上升会增加书记不查处腐败官员的损失和因查处腐败官员获得的收益。从下级官员的角度看,由于书记有着更大的动力去反腐,因此他们对自己的腐败行为最好也有所收敛。另一方面,腐败数额越高,下级官员贪腐的激励也越大。从党委书记的角度看,知道其下属腐败的倾向会更高,因此更应加大腐败查处力度。

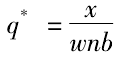

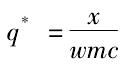

最后,如果m=0,那么

;如果n=0, 则有 。

。

因此,nb和mc决定了不同类型罚款的效力;数值更大也将会对降低腐败产生更大影响。除了m和n外,腐败查处的频率p*,还主要取决于工资收入b和腐败收入c的比。这里把这一比例称为“相对工资”,即官员工资收入与腐败收入之比。随着经济发展,工资收入和腐败收入都在上升。如果腐败收入的增加快于工资,那么相对工资实际上是下降的,腐败激励就高。相比以前,书记需要更频繁地去查处腐败,因为更高的工资已不足以抵制腐败的诱惑了。

因而,鉴于惩罚(罚金和刑罚)的不同侧重点,腐败查处的频率会随惩罚的严厉性上升或下降。但是,拓展模型里表明的最重要的一点是,由于博弈双方利益的相关性,严刑也会减少腐败。为了真正达到严刑遏制腐败的目的,还必须使反腐人员能直接因反腐而获益,因包庇腐败而受损。

事实上,中国的一些实践也支持此论点。一项已经付诸实际的政策是,把地方检察经费与查处的非法腐败资金相挂钩。由于各地经济状况不同,各省检察机关获得的拨款也不尽相同。在经济发达省份,如广东,省级检察机关由财政全额拨款,检察机关查处的所有非法资金也全部上缴省财政。在经济欠发达地区,地方政府仅给检察机关部分拨款,其他所需经费来源于查处的非法资金,即使在广东省,在地市级的检察机关,也要自筹一部分经费。他们可以从查处的腐败赃款中提取50%至80%作为办案经费。这种做法一方面有助于缓解中国反腐经费的紧张;另一方面也提高了反腐人员的激励。当然,如何最优化自筹经费的反腐机关办案人员的激励还需要作进一步的研究。

已有0人发表了评论