四、回到现实:不完全信息的静态模型

为了关注惩罚对反腐的影响,我们已经通过假设1来假定对腐败的零容忍:党委书记是正直负责的。很显然,这一假设与现实是有出入的。地方政府对反腐工作的重视和努力不尽相同,进而各地廉政建设的水平也不同。政治现实如何与对腐败的惩罚相互作用进而影响反腐呢?本节将通过构建一个不完全信息的静态博弈来回答这一问题。

除了经济激励外,政府也在很大程度上通过意识形态和道德教育来规劝党的干部认识反腐工作的重要性。中央领导反复强调反腐斗争事关党的生死存亡。这些措施有一定的作用。一份对云南省地级和县级干部的调查问卷显示,大多数干部都意识到腐败可能产生的严重后果。三分之二的人回答说腐败造成的最严重后果可能会是政亡党息,还有15%的人回答腐败可能会引起社会动荡。

政府也通过一些制度措施来推动反腐工作,比如地方干部的异地交流。陈云同志(1986)就曾指出:“干部交流制度很好,一个干部长期在一个地方工作并不好,容易形成帮派”。从制度经济学的角度看,干部交流可以集中地方干部的意见和提供新的信息,可以向上一级政府传递难得的信息。无论一个地方官员可以多么成功地向其上级掩盖他在任时的所作所为,却无法向其继任者掩饰。新上任的干部在其辖区内会有更高的动力反腐。而且,刚到一个新地方,他们还没有融入地方上的腐败网络。他们甚至可以利用反腐来巩固自己的领导。反腐也可以实现他们的政治抱负,赢得当地百姓的支持和上级领导的信任。因此,对一个刚调到新地方的党委书记而言,反腐总的来说是有利的,他(她)会有强烈的激励与腐败斗争。

然而,意识形态上的说教和政治上的举措都无法确保地方政府能积极地反腐,因为很多官员对腐败的看法不同而且还有上下级之间的庇护关系。官员们有时对反腐犹豫不决,因为担心对腐败的打击会有碍经济增长,而后者是大多数地方领导考虑的主要问题。有时腐败甚至被认为是有助于经济发展的“必要罪恶”。由此,地方官员不太愿意把反腐作为工作的重中之重。正如前面提到的问卷调查,仅有三分之一的人认为反腐是各项工作中最重要的,五分之一的人认为反腐是次要的。但没有人认为反腐工作不重要。然而,当被问及反腐工作在实际工作中所处的地位时,仅有十分之一的人回答有极为重要的地位;十分之一的人认为被置于次要地位;还有十分之一的人认为反腐在工作中不重要。异地交流确实在一定程度上推进了反腐工作。但也有数据显示,一旦交流干部融入当地的政治圈后,他们反腐的动力也会下降。也有一些极糟糕的情况,地方领导包庇腐败网络并与其下属相互勾结。还存在的一些情况是,有些地方领导几乎没有什么动力去反腐。

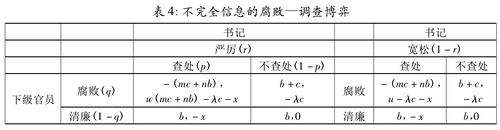

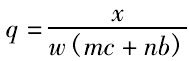

地方领导态度和关注点的不同直接影响到反腐的实际工作。为了研究领导态度对反腐实际工作的影响,我们可以大致假设有两种类型的党委书记,即严厉型的和宽松型的党委书记。正如前面模型所假设的,一个严厉的党委书记,致力于反腐并可以从腐败查处中获得正收益。一个宽松的党委书记不想查处腐败,而且从腐败查处中获得的收益很小,假设为u;u小于腐败查处的成本x。只有书记自己知道他属于哪种类型,但是下级官员认为书记是严厉的概率为r,是宽松的概率则为1-r。表4列出了双方的收益情况。

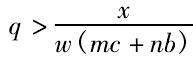

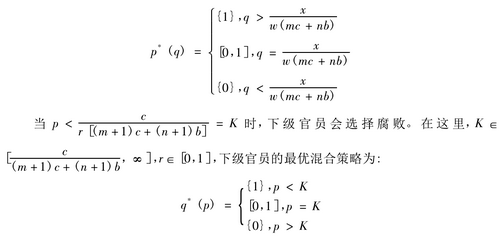

我们由此可以构建一个不完全信息的静态博弈或是一个贝叶斯博弈。简言之,我们可以发现宽松的书记有一个最优策略:不查处。严厉书记的最优选择则取决于下属的策略选择,正如前文模型里描述的一样。当 时,严厉的书记可能会选择查处。我们用p来表示严厉书记选择查处的概率,他的最优混合策略p*(q)为:

时,严厉的书记可能会选择查处。我们用p来表示严厉书记选择查处的概率,他的最优混合策略p*(q)为:

我们注意到r直接决定严厉书记的最优策略p*,而下级官员的最优策略q*却取决于r,r通过p对q*间接产生影响。

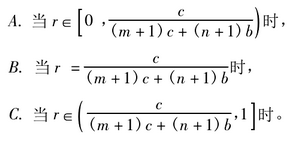

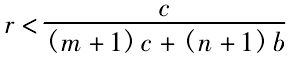

需要注意的是,这个博弈的贝叶斯—纳什均衡是如何随着r值(书记为严厉型的概率)的变化而变化的,我们讨论如下三种情况:

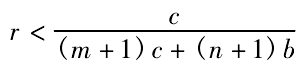

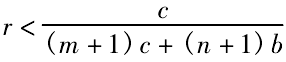

当 时,书记更可能对腐败采取容忍的态度。无论严厉的书记采取何种策略,下级官员腐败比清廉的预期收益要高。这个贝叶斯博弈表现为表4右侧的博弈(书记为宽松型的)。在此博弈中,一个可能的纯策略均衡是书记选择不查处腐败,下级官员则选择腐败,而严厉的书记总是会惩处腐败但收效甚微。

时,书记更可能对腐败采取容忍的态度。无论严厉的书记采取何种策略,下级官员腐败比清廉的预期收益要高。这个贝叶斯博弈表现为表4右侧的博弈(书记为宽松型的)。在此博弈中,一个可能的纯策略均衡是书记选择不查处腐败,下级官员则选择腐败,而严厉的书记总是会惩处腐败但收效甚微。

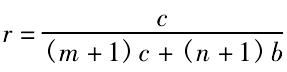

当 时,此博弈存在一个动态均衡:严厉书记选择查处腐败,这时下属官员选择腐败或清廉的收益是一样的。但是,只要下属官员以很高的概率选择腐败,那么书记就会坚决查处。

时,此博弈存在一个动态均衡:严厉书记选择查处腐败,这时下属官员选择腐败或清廉的收益是一样的。但是,只要下属官员以很高的概率选择腐败,那么书记就会坚决查处。

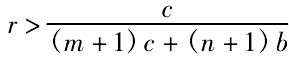

当 时,书记更有可能严厉打击腐败。这次的博弈表现为表4左侧的博弈(书记为严厉型的)。此博弈中存在一个混合策略均衡,即书记选择查处腐败的概率为

时,书记更有可能严厉打击腐败。这次的博弈表现为表4左侧的博弈(书记为严厉型的)。此博弈中存在一个混合策略均衡,即书记选择查处腐败的概率为

,下级官员选择腐败的概率为 。

。

根据上述分析结果,我们可以总结得出如下r值对腐败和反腐败的影响。

定理3.1:当r值很小时,即 时,严厉书记查处腐败的概率(p*)上升不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

时,严厉书记查处腐败的概率(p*)上升不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

定理3.2:当r值很小时,即 时,即使书记的收益与对腐败的处罚相关,惩罚力度的加大也不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

时,即使书记的收益与对腐败的处罚相关,惩罚力度的加大也不会降低下级官员腐败的概率(q*)。

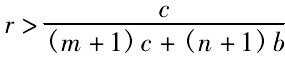

定理4.1:当r很大时,即 时,如果书记的收益与腐败的处罚相关,对腐败惩罚力度的加大会降低腐败的概率(q*)。换言之,前文中的定理2依然成立。

时,如果书记的收益与腐败的处罚相关,对腐败惩罚力度的加大会降低腐败的概率(q*)。换言之,前文中的定理2依然成立。

定理4.2:当r很大时,即

时,严厉型书记查处腐败的概率(p*)将随r的降低而降低。

上述四个定理说明查处腐败的可信性是如何与腐败处罚交互影响并进而影响腐败控制的。直观上,定理3.1意味着当大多数官员都对腐败采取容忍态度时,仅靠一小部分官员严厉打击腐败是根本无法遏制腐败的,因为腐败官员被抓的可能性太小。在极端的情况下,即当r=0时,下级官员知道书记对腐败采取容忍的态度,因此他们根本不用担心自己会因腐败而被罚。在这个例子中,(腐败,不查处)就成为双方的最优策略。此外,定理3.2也表明,当严厉官员数量极少时,也即是,当对腐败的实际查处很松时,无论规定的处罚多么严厉,也无论对腐败的处罚是否与书记的收益相关,依靠严刑都无法遏制腐败。

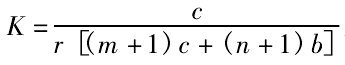

定理4.1表明,当严厉打击腐败的书记占有相当大的比例时,严刑在遏制腐败中就变得有效。而且有趣的是,正如定理4.2表示的,书记对腐败查处的态度越严厉,降低腐败所需要的督查就越少。相反,如果严厉的高级官员较少,那么这些官员就要更频繁地去查处腐败以使腐败保持在较低水平上。例如,当r=1时,博弈就又变成了完全信息博弈。下级官员知道书记不会容忍腐败而且其对腐败查处的行为是可信的。那么书记只要以很低的频率 去查处腐败,就会使下级官员选择腐败或清廉的收益一样。然而,当

去查处腐败,就会使下级官员选择腐败或清廉的收益一样。然而,当 时,即确保下级官员不选择腐败的最小值,在这种情况下,书记则要尽力去查处腐败(即p*=1),从而防止腐败的泛滥。

时,即确保下级官员不选择腐败的最小值,在这种情况下,书记则要尽力去查处腐败(即p*=1),从而防止腐败的泛滥。

总而言之,定理3.1至4.2说明,为了有效控制腐败,一个主要且必须的条件是加强腐败查处的可信度。仅当对腐败查处具有一定的可信性时,也就是当有很多的地方领导都对腐败进行坚决查处时,反腐举措与对腐败的惩处才有可能遏制腐败。在对腐败案件的侦查极其宽松的情况下,无论规定的处罚多么严厉,腐败都不会得到控制。此外,提高打击腐败的可信度还可以减少对腐败日常督查的频率,这实际上降低了反腐的成本。

已有0人发表了评论